ALK阻害薬は他臓器転移を抑制するが、一部患者で中枢神経系転移に耐性となる問題

金沢大学は1月22日、中枢神経系に転移したがん細胞がアンフィレグリンという増殖因子を出して分子標的薬に耐性となること、さらに、この耐性は別の分子標的薬を併用することで克服できることを明らかにしたと発表した。これは、同大がん進展制御研究所/ナノ生命科学研究所の矢野聖二教授、新井祥子特任助手、医薬保健研究域医学系の中田光俊教授らの共同研究チームが、慶應義塾大学、がん研究会、兵庫県立がんセンター、長崎大学、大阪国際がんセンター、神戸市立医療センター中央市民病院、華南理工大学、島津製作所との共同で行った研究によるもの。研究成果は米国科学誌「Journal of Thoracic Oncology」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

EML4-ALK 融合遺伝子陽性の肺がん(以下、ALK肺がん)は、他の肺がんと比べ脳転移や髄膜がん腫症と呼ばれる中枢神経系転移を起こしやすいことが知られている。ALK肺がんはALK阻害薬である「アレクチニブ」がよく効きとされ、中枢神経系転移にも最初はよく効くことがわかっている。しかし、20~30%のALK肺がん患者では、治療中に他の臓器への転移は抑えられているにもかかわらず、中枢神経系転移が耐性となる。中枢神経系転移は、急激に頭痛やまひなどの神経症状を引き起こして患者の状態を悪化させ、有効な治療がないことから、大きな問題となっている。

モデルマウスでEGFR阻害薬を併用でアレクチニブ耐性克服、臨床試験へ

研究グループは、ALK肺がん細胞株を髄腔に移植したマウスを90日間アレクチニブで治療し、耐性となったALK肺がん細胞株を樹立、この耐性株の詳細な解析を行った。すると、耐性株は上皮成長因子受容体(EGFR)に結合する増殖因子のひとつであるアンフィレグリンを多く産生し、EGFRから生存シグナルを補うことで耐性化したことが判明した。

この耐性株は、アレクチニブに耐性を示すだけでなく、日本で ALK肺がんに保険適用されている 4種類(クリゾチニブ、アレクチニブ、セリチニブ、ロルラチニブ)全てのALK阻害薬に交叉耐性を示した。さらに、耐性株では、マイクロRNA-449aというアンフィレグリンの産生を抑制する物質が低下しており、この結果アンフィレグリンが多く産生されることもわかった。

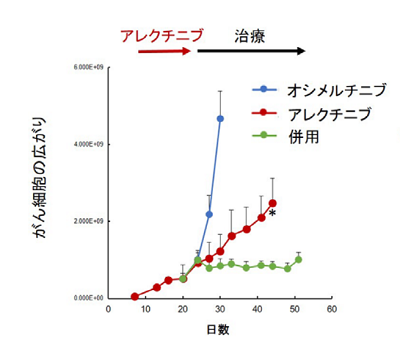

また、EGFR変異陽性肺がんに保険適用されているEGFR阻害薬を併用するとアレクチニブ耐性が克服できることを、培養細胞系のみならず、髄腔にALK肺がん細胞株を移植したマウスモデルにおいても確認した。特に、最新のEGFR阻害薬である「オシメルチニブ」は、脳脊髄腔の病変によく移行し、アレクチニブに耐性となったがん細胞の広がりを強く抑制。さらに、ALK阻害薬に対し髄膜がん腫症が耐性化してしまったALK肺がん患者の髄液中には、他のがん患者の髄液よりもはるかに高い濃度のアンフィレグリンが検出された。

がん細胞が生き残るために作り出す増殖因子を抑制する薬剤を併用することで、中枢神経系に転移したがんに対する分子標的薬による治療成績向上につながるものと期待される。「今後は、中枢神経系転移のアンフィレグリン産生が原因で分子標的薬耐性になる肺がん患者の割合を明らかにし、アンフィレグリンの働きを抑制する薬剤を併用した臨床試験につなげたい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・金沢大学 研究トピック