移植医療において極めて重要な「免疫制御法」

北海道大学は1月15日、マウスiPS細胞から作製した胸腺上皮様細胞を用いて、免疫系が正常なマウスに移植することで、皮膚移植片の生着期間(移植片が拒絶されずに体内に留まる期間)を延長し、移植免疫応答を制御することに初めて成功したと発表した。これは、同大遺伝子病制御研究所の清野研一郎教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Scientific Reports」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

ES細胞やiPS細胞等の多能性幹細胞は、さまざまな種類の細胞に分化することができる細胞で、再生医療への応用が期待されている。しかし、患者本人から作り出されたiPS細胞の場合を除き、多能性幹細胞と治療を受ける患者の関係は「他人」となり、それらの臓器や細胞は体内から排除されてしまうことから、移植医療においては免疫機構の制御が極めて重要だ。多能性幹細胞から作り出した組織や細胞を用いた治療を行う際にも同様のことが当てはまる。

胸腺の形成に重要なFoxn1遺伝子導入で、拒絶反応を制御

研究グループは、「免疫系を制御する細胞」として胸腺上皮細胞に着目。胸腺上皮細胞は、拒絶反応の主体となるT細胞が作られる「胸腺」という臓器に存在する細胞であり、免疫細胞であるT細胞が自分の体を攻撃しない仕組み(免疫寛容)に大きく関わっている。しかし、以前よりiPS細胞から胸腺上皮細胞を作り出すことは難しく、作製の効率が低いことが問題となっていた。同研究グループは、体の中で胸腺が作られるときに重要な遺伝子であるFoxn1に着目し、この遺伝子をマウスiPS細胞に導入することで従来よりも効率よくマウスiPS細胞から胸腺上皮様細胞を作ることができることを発見した。

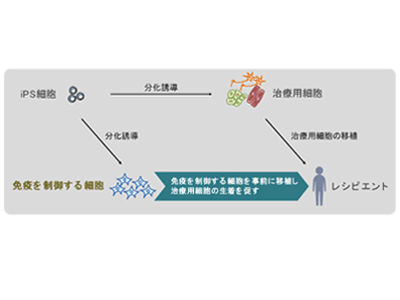

続いて、マウスiPS細胞由来の胸腺上皮様細胞と、同じドナーの皮膚を他者にあたるマウスへ移植する実験を行った。その結果、マウスiPS細胞から作った胸腺上皮様細胞を移植した後、同じドナー系統のマウスから採取した皮膚を移植すると、胸腺上皮様細胞を移植しなかった場合に比べ、移植した皮膚の生着期間が有意に延長することが判明した。これらの結果から、iPS細胞由来の移植片を移植する際に、iPS細胞由来の胸腺上皮様細胞を事前に移植することで、拒絶反応を制御し得ることがわかったという。

今回の研究成果により、iPS細胞から免疫系を制御する細胞を作り出し、再生医療用の細胞の移植に際にこれらの細胞を移植することで、再生医療用の細胞に対する拒絶反応を制御することが可能であることが示唆された。同研究は、免疫の場を作る胸腺に着目し、再生医療における免疫制御を初めて検証した例であり、iPS細胞を用いた新時代移植医療での将来的な応用が期待される。

▼関連リンク

・北海道大学 プレスリリース