無症状で発見されてもやがてがん化、膵がん発症の相対危険度が高い膵囊胞

東北大学は12月16日、膵嚢胞性腫瘍「膵管内乳頭粘液性腫瘍(以下、IPMN)」で手術を受けた患者対象の研究により、再発に特徴的なパターンを発見したと発表した。この研究は、手稲渓仁会病院・消化器病センターの永井一正医師(現東京医科大学消化器内科)、札幌東徳洲会病院医学研究所の水上裕輔部門長(旭川医科大学医学部内科学講座准教授)、小野裕介主任研究員、および同病理の大森優子助教(現東北大学)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Modern Patology」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

膵臓にできる腫瘍性の囊胞のうち、代表的な病気がIPMNである。無症状でも超音波などで発見される機会が増えており、その多くは良性だが、それ自体ががん化することがある。膵がん発症の相対危険度が約 20 倍と非常に高く、囊胞とは異なる位置に膵がんが発生することや、大小の膵囊胞が多発し、発がんの芽が膵臓全体にひろがっている可能性がある。患者全員が頻繁に精密検査を受けた場合、身体的・経済的な負担は大きい。一方、経過観察中に進行膵がんとして発見されることもあり、より正確なリスク評価が求められている。

これまでに数多くの膵がんに関わる遺伝子変異が発見され、多発する病変を見分けるうえで目印となっている。しかし、膵囊胞の患者の膵内で、どのように「がん初期病変」がひろがり、再発に至るのかは明らかになっていない。研究グループは、「腫瘍のひろがり方」を明らかにするために、膵内での病変の分布と遺伝子異常の連続性という観点から詳細に解析を行った。

再発腫瘍は原発腫瘍と同一のクローンから発生と判明

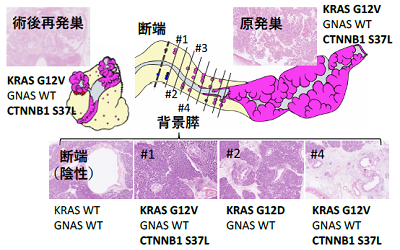

研究グループは、IPMNで外科切除を受けた患者121人の手術材料を用いて、臨床病理学的な特徴の洗い出しを実施。このうち、残膵に維持再発腫瘍を認め、再手術を施行した 9 例について、原発腫瘍(1回目の手術)と再発腫瘍(2回目の手術)を用いて遺伝子変異(次世代シーケンサー)およびタンパク質の発現異常(免疫組織化学染色)の解析を行った。結果、IPMN再発病変の多くが初発腫瘍と同一の芽(クローン)から発生し、発育場所がスキップして二次病変が発生したものであることが判明。このような再発は、膵管を経由して細胞レベルで腫瘍がひろがる「播種」によって成立したと説明できる。

この研究成果は、発がんの初期にみられる遺伝子変異の組み合わせによって、膵がんの発生・再発の予想を可能にすることを示唆。例えば膵液などを利用して、膵臓全体の遺伝子情報を得ることにより、一歩踏み込んだ再発予測が実現できる可能性があり、「がんゲノム医療」の新たな一手になると考えられる。現在、研究チームでは膵液や十二指腸液の変異プロファイリングによる、膵がんのリスク評価の有用性を検証する新しい臨床研究にも着手している。「このような研究が、近い将来、膵がんの早期発見の効率化をもたらす検査法になることを期待している」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース・研究成果