レヴィ小体を構成する重要な成分「αシヌクレイン」に注目

日本医療研究開発機構(AMED)は12月10日、パーキンソン病(PD)前駆期のモデル動物の作製に成功したと発表した。この研究は、京都大学大学院医学研究科臨床神経学の生野真嗣特定助教、山門穂高同特定准教授、田口智之同博士課程学生、上村麻衣子同特定研究員、高橋良輔同教授らと、筑波大学、順天堂大学、京都府立医科大学との研究グループによるもの。研究成果は、英国の国際学術誌「Brain」にオンライン掲載された。

画像はリリースより

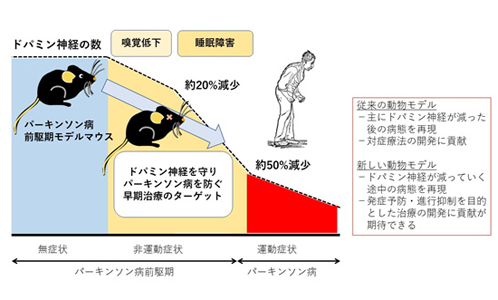

PDは、ドパミン神経の変性を来す進行性の神経難病のひとつ。日本国内の患者数は15~20万人とされ、その患者数は増加の一途をたどっている。PD治療では、ドパミンを補充するなどの対症療法は存在するが、発症を予防したり進行を抑えたりすることができる根本的な治療法、いわゆる疾患修飾療法は未だにない。PDは診断の時点でドパミン神経細胞が5割前後に減少しているため、これらの治療法の開発には発症前(前駆期)、あるいは遅くとも発症早期に病気を診断し治療を開始する必要がある。そのためには、発症前駆期または発症早期のPD患者を見つけ出すことができる診断技術やバイオマーカーの開発、同時期のPD患者の状態を忠実に再現した動物モデルの開発が望まれている。

現在注目を集めているのが、PDの発症前駆症状としてのレム睡眠行動障害(RBD)や嗅覚低下だ。特にRBD患者は、その約80%が10年後にはPDやレヴィ小体型認知症を発症することがわかっており、重要だと考えられている。

研究グループは、今回、タンパク質「αシヌクレイン(αS)」に注目。αSは、PDの病理学的な特徴であるレヴィ小体というタンパク質の凝集体を構成する最も重要な成分だ。また、αS遺伝子の変異や重複により生じる家族性PDは、PDの多くを占める孤発性PDと症状や病理学的な所見が非常に類似していることが知られている。αSの発現量が増加するような遺伝子の型を持つ人は、PDを発症しやすいということも明らかになっている。これらのことから、αSの増加はPDの発症に重要な役割を果たすと考えられる。

αSを本来の発現部位に1.5倍程度過剰に発現するトランスジェニックマウス

研究グループは、αSを本来の発現部位に1.5倍程度過剰に発現するトランスジェニックマウスを作製し、解析した。これにより、αS遺伝子の変異や重複により生じる、現時点では孤発性PDに最も近い家族性PDを模したモデルマウスの作製が可能となった。このマウスは、動きが遅くなるなどの明瞭なパーキンソン症状は呈しないが、嗅覚異常やRBD様症状などのPDの前駆症状を認め、これらの前駆症状に関連していると思われる脳幹や嗅球にαSの異常な蓄積を認めたという。また、高齢マウスでは、軽度のドパミン神経の変性を呈することから、PDの前駆状態を忠実に再現したモデルと考えられるとしている。

PDの疾患修飾療法開発において、モデル動物では一定の効果があるものの、実際の臨床試験ではほとんど効果がないということが問題になっている。これらの原因のひとつにPDの病態を忠実に反映した動物モデルが使用されていないという指摘があり、また、より早期のPD患者を対象にすべきという意見もある。「今回作成されたマウスの詳細な解析により、発症前の状態、特に分子や神経回路のレベルで異常を検出して新たな治療の標的を見出すことも期待できる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・日本医療研究開発機構 プレスリリース