不要なことが多い急性気道感染症の外来で6割に処方されている「抗菌薬」

国立国際医療研究センター病院AMR臨床リファレンスセンターは11月26日、同センターが行った日本国内での抗菌薬使用量の研究結果を発表した。この研究は、同センター木村有希客員研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、科学雑誌「PLOS ONE」に掲載された。また、11月27日に公開された「薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書 2019」にも、同研究結果が盛り込まれたという。

画像はリリースより

抗菌薬(抗生物質)の適正使用は、AMR対策の大きな柱のひとつとされている。2009年に発表された国内の論文によると、抗菌薬の不要なことが多い急性気道感染症(感冒、急性咽頭炎、急性副鼻腔炎、急性気管支炎など)で外来を受診した患者の約6割に抗菌薬が処方されていた。

不要な抗菌薬処方は減少傾向にあるものの、依然10~40代への処方割合高く

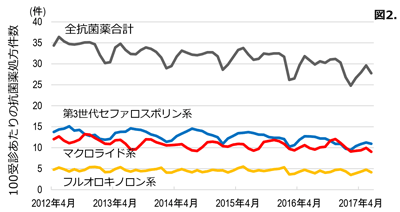

その後の変化を把握し、効果的なAMR対策につなげるため、研究グループは、2012年4月~2017年6月の間に外来受診した急性気道感染症受診例 (社会保険のデータ約1,720万件)の抗菌薬処方状況を解析した。

その結果、急性気道感染症に対して抗菌薬が処方されていたのは100受診あたり31.65件だった。処方された抗菌薬は、第3世代セファロスポリン系(40.1%) 、マクロライド系(34.1%)、フルオロキノロン系(14.4%)と、広域抗菌薬が多くを占めていた。これらはアクションプランで使用量50%減を目標とされているもの。年齢群別では、高齢者よりも青壮年で抗菌薬の処方される割合が高くなっていた(13~18歳 41.19件、19~29歳 43.26件、30~39歳 42.47件、40~49歳 40.43件、60歳以上 31.11件) 。なお、検討期間中の抗菌薬処方は減少傾向となっていた(2012年4月と2017年6月の比較で19.2%減) 。

これらの結果から、外来での急性気道感染症に対する抗菌薬処方は、次第に減少傾向にあることがわかった。一方で、まだ受診例の30%を超える抗菌薬処方があり、そのうちの相当数は、抗菌薬が不要なものと考えられるため、引き続き抗菌薬適正使用の取り組みを進めていく必要がある。なかでも、10~40代への処方割合が高く、成人を診察する医師への啓発強化や、この世代を意識した一般市民向けの教育啓発の必要性が示唆された。しかし、同研究の対象期間は2017年6月までであり、アクションプランに基づく取り組みが本格化してからの期間は一部含まれていない。研究グループは、今後、アクションプランに伴う変化を追っていく予定としている。