気道上皮細胞における病原体センサーは不明だった

筑波大学は10月26日、気道上皮組織に特異的な炎症応答を制御するウイルス感染のセンサー分子として、MxAタンパク質を同定したと発表した。この研究は、同大医学医療系の川口敦史准教授、Sangjoon Lee研究員、永田恭介学長らの研究グループが、同医学医療系の野口雅之教授、ドイツ・フライブルグ大学のPeter Staeheli教授、Martin Schwemmle教授らの各研究グループと共同で行ったもの。研究成果は、「Science Immunology」で公開されている。

画像はリリースより

インフルエンザウイルスは、まず気道上皮細胞に感染する。それに対し、気道上皮細胞は物理的なバリアとして機能するだけでなく、炎症性サイトカインの産生によってマクロファージや好中球を遊走させ、感染体を取り込んで分解(貪食)することで、感染早期での生体防御応答(炎症応答)を引き起こす。インフルエンザウイルス感染に応答する炎症性サイトカインとしてIL-1βが重要だが、その産生にはインフラマソーム複合体の活性化が必須だ。これまでに、免疫細胞ではインフラマソーム複合体の活性化に関与する病原体センサー分子が複数同定されているが、これらは気道上皮細胞ではいずれも発現しておらず、気道上皮細胞における病原体センサーは明らかにされていなかった。

MxAが感染早期にウイルスNPを認識、インフラマソーム活性化

今回の研究では、shRNAライブラリーを用いたRNA干渉法により、遺伝子をノックダウンしたヒト由来の気道上皮細胞株を作製した。インフルエンザウイルス感染に対する炎症応答を指標にして、インフラマソーム複合体の活性化に関与する遺伝子を探索することにより、MxAを同定。MxAはウイルスタンパク質であるヌクレオプロテインを認識して、インフラマソーム複合体の形成を促進することが判明した。

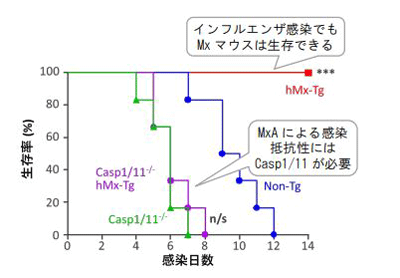

一般的に用いられる実験用マウスでは、Mx遺伝子はエキソンの欠失により発現していない。そのため、Mx遺伝子を導入したトランスジェニックマウス(Mxマウス)を用いて、インフルエンザウイルスの感染に対する応答を解析したところ、通常マウスと比べて、Mxマウスでは感染早期で炎症応答が誘導されることが判明。また、通常マウスでは致死となるウイルス量を感染させても Mxマウスは生存できること、および、その感染抵抗性にはインフラマソーム複合体の活性中心であるCasp1が必要であることが明らかになった。これにより、MxAはインフラマソーム複合体を活性化することでウイルス感染を抑制すると考えられた。

新型インフルエンザウイルスはMxA耐性と判明

さらに、1918年に流行したスペイン風邪や2009年のインフルエンザpdm H1N1ウイルスなど、ヒトに感染するインフルエンザウイルスのヌクレオプロテインは、MxAに対する耐性変異を獲得しており、この変異によってMxAによる炎症応答から逃れ、ヒトへの感染能を獲得していることも示唆されたという。

MxAは、インフルエンザウイルス以外の病原体にもセンサーとして機能することが明らかになっている。今後の研究により、MxAがさまざまな病原体を認識できるメカニズムが明らかになっていくと期待される。また、インフルエンザウイルス感染では、炎症応答が過剰に誘導されることで気管支炎や肺炎、および発熱といった全身性の症状につながる。「連鎖的な炎症応答のトリガーとなる、気道上皮細胞での炎症応答のメカニズムを理解することは、ウイルス感染による病態発現のメカニズムを解明する上でも重要な成果であり、さらなる発展が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース