小脳の病原性感染が神経系に及ぼす生理学的メカニズムを研究

京都大学は9月11日、小脳で細菌感染が関わる炎症が起こると、神経細胞の可塑性が誘導されて脳の過興奮が起こること、さらに小脳炎症時に、うつ様症状や自閉症様症状が起こることを見出したと発表した。この研究は、同大学白眉センターの大槻元特定准教授(理学研究科)、同大医学部附属病院腎臓内科の山本正道特定准教授、同白眉センターのキム・ミンス特定准教授(医学研究科)、同大学院情報学研究科の今井宏彦助教、板倉大和同学部生(研究当時)の研究グループによるもの。研究成果は、国際学術誌「Cell Reports」のオンライン版に掲載されている。

哺乳類の後頭部に位置する小脳は、動物の運動機能だけではなく、大脳皮質などと連携して、心のはたらきに関わる高次な脳機能を担う部分であるとされている。しかし、これらの機能領域間の情報伝達の詳細は未解明であり、小脳の病原性感染が神経系に及ぼす生理学的メカニズムや、動物の精神活動に与える影響は全く不明であった。

画像はリリースより

炎症性サイトカインの抑制や、ミクログリアの除去で、ラットの異常行動が回復

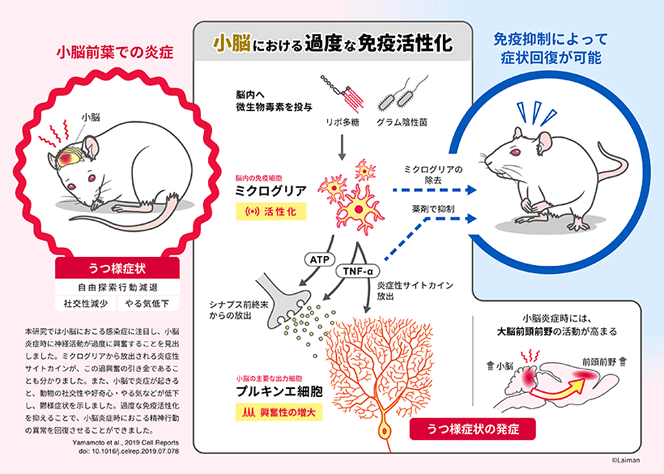

研究グループは、小脳に起こる感染症に注目し、小脳炎症時に神経活動がどのように変化し、どのような機序で神経活動の変化が現れるのかを詳細に調査。小脳の炎症時に動物の社交性や好奇心・やる気などが実際に低下するのかどうかを調べた。さらに、小脳を過興奮にするシグナル伝達経路を明らかにすることで、小脳炎症時におこる精神行動の異常を回復させることを試みた。

まず、小脳炎症時の神経活動を調べるため、電気生理学 (パッチクランプ法)と呼ばれる方法を用いて、一つひとつの神経細胞の電気活動を直接計測した。そして、グラム陰性菌の外膜構成成分であるLPS(リポ多糖)や熱殺菌したグラム陰性菌種を脳切片標本や生体脳に投与し、その時の神経活動を長時間にわたって記録した。また、ミクログリアが放出する炎症性物質の量を計測するために、脳の中でATP分子をイメージングする新規技術を導入、さらに、分子生物学的に炎症性物質を定量した。その結果、 (1)脳内への微生物毒素の侵入は、脳内の免疫細胞であるミクログリアを過剰に活性化させる、(2)活性化したミクログリアは炎症性サイトカイン(TNF-α)とATP(アデノシン三リン酸)を放出し、小脳の主要な出力細胞であるプルキンエ細胞の興奮性を上げる、(3)その結果、神経細胞の活動電位の発火頻度が長期間にわたって増大する、という機序により、小脳炎症時に神経活動が変化することが明らかになった。これは、神経細胞の興奮性可塑性と呼ばれる現象だという。

次に、小脳炎を起こしたラットの行動異常について、自由探索行動や社交性、強制水泳テスト、ビー玉埋めテスト、平衡感覚テストなど、さまざまな動物の行動テストにより調査を行った。さらに、MRIを用いて、脳機能結合解析も行った。その結果、小脳 (前葉部位)の炎症が起こると、ラットは顕著に自由探索行動や社交性、やる気を低下させることがわかった。これらの行動異常は、小脳が過興奮することで、大脳皮質前頭前野の活動が高まることに関係していると考えられる。さらに、炎症性サイトカインを薬剤で抑えたり、ミクログリアを脳内から除去したりすることで、このような動物の行動異常を回復させることに成功した。

知能の低下や発達障害につながる精神行動障害の原因解明を目指す

今回の研究では、動物モデルで急性小脳炎を解析し、その症状を回復させることを目的として行われたが、これらのシグナル伝達経路を明らかにし、小脳の炎症によって動物の精神的な行動異常が顕著に認められることを明らかにした。また、これらの小脳炎症に伴う行動異常は、うつ様症状や自閉様症状などの発達障害に関連する精神的な行動に関わることを示すという結果も得られた。しかし、慢性的な炎症の効果や、発達過程での炎症の影響は、未解明なままである。また、小脳神経細胞には興奮性を増大させる可塑性だけではなく、低下させる可塑性も発現させることが知られており、それらの寄与なども明らかにされていない。今後、同課題を明らかにすることで、知能の低下や発達障害につながる精神行動障害の原因を突き止めることが可能となり、同研究はこれらの治療法の確立に寄与するものと思われる。

研究グループは、「本研究では炎症に焦点を当てているが、今後は神経細胞機能変化の生理学的側面と遺伝学的側面の両方をしっかりと明らかにすることで、心の働きの異常を直すための研究が進展すると期待される」と、述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果