ヒト胚の異数性レスキューが起こるタイミングを調査

国立成育医療研究センターは9月6日、ヒト胚における染色体の変化は、細胞の数ではなく時間によって厳密に制御されていることを明らかにしたと発表した。この研究は、同センター分子内分泌研究部の吉田研究員と深見部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Human Reproduction」に掲載されている。

受精から間もない時期のヒト胚の細胞では、しばしば47本の染色体を持った細胞や、45本の染色体しか持たない細胞(異数性細胞)が認められる。異数性細胞が多い胚はほとんど着床しないが、一部の細胞では染色体数異常が自然に修復されることがあり、これを「異数性レスキュー」という。異数性レスキューが起これば、胚の生存が可能になる。しかし、異数性レスキューの結果として、染色体の中に父親由来もしくは母親由来の染色体の割合が1本分増えてしまう「片親性ダイソミー(UPD)」が起こることがある。UPDは健康に影響しないことが多いものの、時に「インプリンティング疾患」と呼ばれる先天疾患の原因となる。

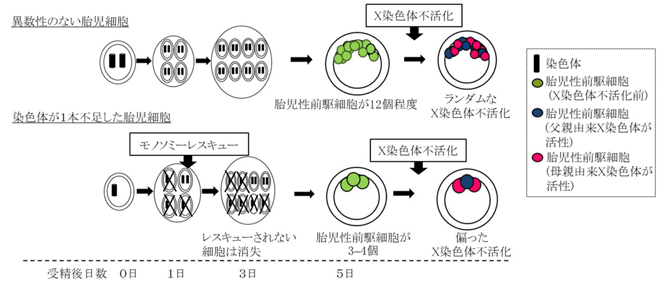

一般にヒトの女性の胚では、受精数日後に、各細胞で父親由来と母親由来のX染色体のどちらかがランダムに働かないようにされる「X染色体不活化」というステップが生じる。これまでの研究から、X染色体不活化は、胎児性前駆細胞が12個程度の段階で始まることがわかっている。しかし、ヒト胚の異数性レスキューがいつ生じるのか、また、異数性レスキューがX染色体不活化などのステップに影響を与えるかどうかは、これまで未解明だった。

画像はリリースより

X染色体不活性化のタイミングは受精後の時間で決定

研究グループは、胚の時期に異数性レスキューを受けたと考えられるインプリンティング疾患の女性(UPD群)と一般の女性(コントロール群)のX染色体不活化の解析を行い、X染色体不活化のパターン(父親由来と母親由来のX染色体の不活化の割合)を比較。2つの群のX染色体不活化のパターンに対して統計学的解析を行い、各群においてX染色体不活化が起きた時点の胎児性前駆細胞の数を推定した。

その結果、UPD群ではX染色体不活化のパターンが偏っている人(父親由来のX染色体が働く細胞と、母親由来のX染色体が働く細胞のどちらかの割合が特に高い人)が多いことが分かった。これは異数性レスキューがX染色体不活化より先に生じ、異数性レスキューを受けた胚においてX染色体不活化の開始時の胎児性前駆細胞数が減少することを示唆する。例えば、モノソミーレスキューを受けた胚ではX染色体不活化が起きる時点の胎児性前駆細胞の数が3、4個(正常胚の3分の1から4分の1程度)であると推測される。このことは、出生を可能とするモノソミーレスキューが受精後1、2日の時期に集中して生じることを示唆する。同様に、出生を可能とするトリソミーレスキューも受精後数日の間に多く生じると考えられる。さらに重要な点として、X染色体不活化の開始のタイミングが受精後の時間によって決められており、胎児性前駆細胞の数には無関係であることが明らかとなった。

今回の研究成果は、ヒト胚における染色体の変化が時間によって厳密に制御されていることを明らかにしたもの。これにより、ヒト胚の成熟プロセスの解明や染色体異常の発症メカニズムの理解に役立つことが期待される。

▼関連リンク

・国立成育医療研究センター プレスリリース