ICI関連心筋炎、発症数は低いが発症後の致死率は高い

徳島大学は8月23日、約200万件の医療ビッグデータを解析し、免疫チェックポイント阻害剤が誘発する副作用「心筋炎」のリスクが高い患者群を明らかにしたと発表した。この研究は、同大臨床薬理学分野の座間味義人准教授、新村貴博大学院生、石澤啓介教授と、同大学病院薬剤部の岡田直人博士、生命薬理学分野の福島圭穣助教、同大AWAサポートセンターの石澤有紀准教授、岡山大学臨床薬学分野の小山敏広助教らの研究グループによるもの。研究成果は、米国医学雑誌「JAMA Oncology」に掲載された。

画像はリリースより

免疫チェックポイント阻害剤(ICI:Immune Checkpoint Inhibitors)は、使用にあたってさまざまな副作用が起こることが知られている。特にICI関連心筋炎は、発症する頻度は非常に低いものの、発症後の致死率が高い。一方で、このように致死的な副作用であるにも関わらず現状では確立した治療法がなく、ICI関連心筋炎を発症させない予防的取り組みとして、ハイリスク患者の把握の必要性が高まっている。

同研究グループは、実臨床を反映した薬剤使用の有効性・安全性を評価するための、レセプトデータベースや副作用データベースといった医療ビッグデータの活用に着目。医療ビッグデータを活用した研究では、多様な患者層および広範囲の観察地域を網羅することが可能だ。特にICI関連心筋炎のように、重篤であっても発症頻度が低い副作用に対する症例数の集積は困難であるため、医療ビッグデータの活用した臨床研究は意義があると言える。本研究では、医療ビッグデータを活用することで、ICI関連心筋炎の発症に影響するリスク因子を評価することを目的とした。

75歳以上の高齢者や女性は発症頻度が高い傾向に

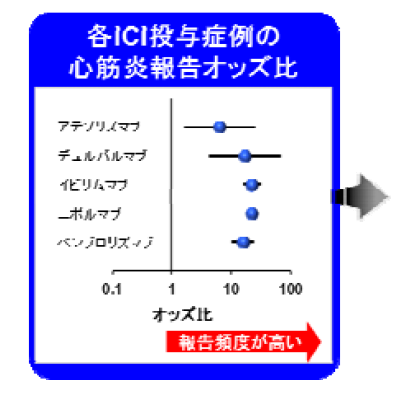

今回は、米国FDAが公開している副作用の自発報告データベース(FAERS:FDA Adverse Event Reporting System)から約200万件の副作用症例をピックアップし解析。まず、現在日本で使用されている5種類のICI(アテゾリズマブ、デュルバルマブ、イピリムマブ、ニボルマブ、ペンブロリズマブ)が投薬されている患者症例より、心筋炎の報告頻度を算出、それぞれのICI投与患者は心筋炎の報告頻度が有意に高いという結果が得られた。さらに、年齢や性別が心筋炎の発現に与える影響を評価したところ、75歳以上の高齢者や女性で特にICI関連心筋炎の報告頻度が高い傾向が認められたという。

ICI関連心筋炎発症のリスク因子を解明したことにより、ますます需要の高まりが予測される免疫チェックポイント阻害剤の投与に伴う心筋炎の発症について、ハイリスク患者に対する注意喚起や個別対応などの予防策に寄与すると考えられる。「ただし、本研究で用いた副作用データベースは、患者の基礎疾患や治療歴などに関する情報が十分でなく、これらの影響を考慮しきれていないため、今後より詳細な検討を行うことが必要だ」と、研究チームは述べている。

▼関連リンク

・徳島大学 プレスリリース