親が装着した視線計測装置などの映像を分析

京都大学は7月24日、親子の視線交渉が対人距離によって調節されることを解明したと発表した。この研究は、同大大学院文学研究科の山本寛樹教務補佐員、板倉昭二教授(研究当時、現:同志社大学教授)、富山大学人間発達科学部の佐藤德教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

視線のやりとりは、言葉をもたない乳児が他者とコミュニケーションをとる手段のひとつ。乳児の言葉スキルの習得に視線のやりとりが寄与することから、乳児の社会発達をかたちづくるものとして、視線のやりとりは長らく重視されてきた。ヒトの視線のやりとりの特徴に「視線のやりとりが可能な対人距離の幅広さ」がある。ヒトは白く露出した強膜(白目)をもち、視線方向を強調するような目の形態をもっている。このような目の形態によって、遠くからでも他者の視線方向を検出することができ、さまざまな距離帯での視線のやりとりが可能になると考えられてきた。しかし、日常場面において、親子の視線のやりとりがどのような距離帯で生じるのか、十分には明らかにされていなかった。

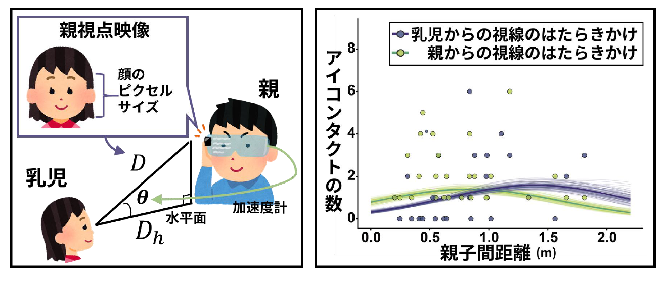

研究グループは、親にめがね型の視線計測装置を装着してもらうことで、日常場面での親子の視線のやりとりを親視点から記録し、親子の距離が視線のやりとりに与える影響を、世界で初めて検討した。

乳児から親への視線行動、親との距離が遠いと増える可能性を示唆

5組の母子を対象に、乳児が生後10か月~15.5か月になるまで、隔週で家庭を訪問して日常場面の親子のコミュニケーションを映像で記録した。親が装着するめがね型の視線計測装置に記録された映像から、「親の視野」「親の注視点」「(視野内の)乳児が親を見ているかどうか」を分析。これらの情報をもとに、親子で「アイコンタクト」が生じた場面を抽出し、親の視野に映る乳児の顔のピクセルサイズから「アイコンタクトが起こった際の親子の距離」を推定した。また、「アイコンタクトのやりとりの時間的な長さ」が親子の距離によってどのような影響を受けるかも分析した。

分析の結果、親子が近すぎても遠すぎても、親子のアイコンタクトのやりとりの時間的な長さは減少する傾向があり、親子の視線のやりとりが長く続くような距離があることがわかった。また、乳児からはたらきかけるアイコンタクトは、親からはたらきかけるアイコンタクトよりも遠い対人距離で起こることが多く、相手に視線のやりとりをはたらきかけるような距離が親子で異なることが明らかになった。これらの結果は、親子の視線のやりとりが親子の距離によって調節されることを示している。

さらに同研究では、親子が自由に動く日常場面の視線交渉を記録することで、視線のやりとりが親子の距離とともに変化することを明らかにした。これまで、親子の視線のやりとりを分析した複数の研究において、乳児が親の視線に注意を向けない傾向があることが報告されてきたが、その多くは親子の距離を比較的小さい距離帯(約70cm)に固定した状況で視線計測を実施していた。今回の研究結果は、親子がある程度遠くに離れた場合に、乳児から親への視線行動が増加する可能性を示唆するものとなる。

「親子の距離と乳児の視線行動の関係を明らかにするためには、親だけでなく、乳児にも視線計測装置を用いながら親子の視線のやりとりを分析していくことが必要。また、今回の研究は相関的・記述的研究であるため、実際に親子の距離によって乳児の視線行動が変化するのか、今後実験的に検証をしていく必要がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果