世界中で年間約20万件行われている「角膜移植手術」

京都大学は7月23日、角膜など再生医療に用いる「培養している移植用細胞の品質」と「移植してからの組織の予後」の両方を統合的に評価できる、新しい数値指標を開発したと発表した。この研究は、同大高等研究院 医学物理・医工計測グローバル拠点の田中求特任教授(ドイツ・ハイデルベルク大学教授)と山本暁久特定助教が、京都府立医科大学眼科学教室の外園千恵教授、上野盛夫学内講師らの研究グループと共同で行ったもの。研究成果は、英国の国際学術誌「Nature Biomedical Engineering」にオンライン掲載されている。

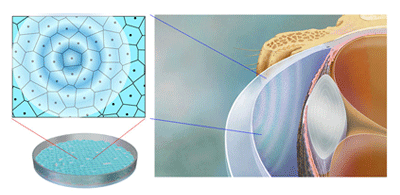

画像はリリースより

眼の最前面を覆う透明な組織である角膜は、その内皮細胞の数が老化や病気・けがなどで減少すると、角膜が混濁しはじめ、視力が低下する「水疱性角膜症」という状態に陥る。同疾患の患者数は、欧米で約20万人以上、日本で約1万人と推定されており、高齢化社会において解決すべき重要な医療問題のひとつとされている。しかし、ヒトの角膜内皮細胞は生体内では増殖できないため、これまで同疾患に対する治療法は、侵襲性の高いドナー角膜を用いた角膜移植しかなかった。実際、世界では年間約20万件の角膜移植手術が行われている。

研究グループは、体外で培養したヒト角膜内皮細胞を眼の中に注入して角膜内皮を再生するという、角膜移植に代わる新たな治療法を提案し、現在医師主導治験を行っている。この新しい再生医療の実用化のために「移植前の培養細胞の品質をどのように管理するか」「細胞の品質と移植後の角膜の予後をどうつなげるか」ということが、非常に重要となってくる。現在、培養細胞の品質評価は細胞表面のタンパク質発現パターン等から行っているが、その評価のたびに10万個の細胞が失われる。一方、臨床現場での角膜内皮の画像診断には、経験にのっとって求められた指標(細胞の密度、細胞サイズのばらつき、六角形の細胞の割合)が現在使われているが、培養細胞の評価基準とのつながりはない。

コロイド物理の手法を用いた、新しい物理マーカーを確立

同研究グループは、これまで注目されていなかった「細胞の集団としての秩序(そろい方)」に着目し、微粒子などを扱う「コロイド物理」の手法を用いて、隣接した細胞だけでなく全ての細胞ペアの相互作用の強さを評価。「移植前の培養細胞の品質管理」と「治療後の再生角膜の予後評価」を統一し、同じ式を使って行える新しい物理マーカーを確立した。今回用いた指標は、細胞の輪郭さえわかれば計算可能。移植前の細胞は培養皿を顕微鏡にのせるだけで簡単に撮れる画像を、また、移植後の角膜の評価には眼科検査で撮影した画像を用いるため、細胞のロスも患者への負担もないとしている。

実際に、全層角膜移植データを用いて、移植後6か月の画像から、2年後に悪くなるケースを予測できたという。研究グループは「今後、この指標の精度をさらに高めて、悪くなる前(未病)の段階で治療を行う『先制医療』へ大きく展開していきたい」と、述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果