原発巣での化学療法の効果判定が困難な「食道がん」

大阪大学は7月8日、食道がんにおいて手術の前に行われる抗がん剤治療(術前化学療法)前後のCT検査で、転移リンパ節の治療効果が術後の再発や予後を最も正確に予測することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科大学院生の浦川真哉博士課程、牧野知紀助教、同消化器外科学の土岐祐一郎教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Annals of Surgery」に7月3日付で掲載された。

画像はリリースより

進行した食道がんでは周囲への転移、特にリンパ節への転移を高い確率で伴うが、抗がん剤治療を行った後に手術を行うのが一般的。同じ手術を施行しても術後の予後が良好なのは、がんが術前の化学療法によく反応して小さくなっているケースであることがわかっている。したがって、手術前の画像を用いた正確な治療効果の判定が予後予測のうえで非常に重要となる。一般的に、治療効果の判定は原発巣を標的に行われるが、食道の場合、臓器の形態上腫瘍サイズの測定が困難という問題がある。そのため、これまで術前に正確に抗がん剤治療効果判定を行う最適な方法は確立されていなかった。そこで研究グループは、転移リンパ節に着目し、抗がん剤治療前後の転移リンパ節の縮小率と術後の予後や再発形式との関係を調べた。

「CTによる転移リンパ節縮小率30%」が指標に

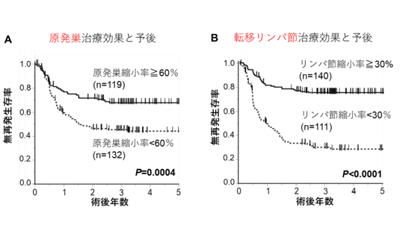

研究グループは、食道がん術前化学療法前後でのCT検査結果を用いて、原発巣に加えて全ての転移リンパ節のサイズを測定することで、化学療法を行った食道がん組織での治療効果および術後の再発や長期予後をより正確に予測できることを証明した。抗がん剤治療前にリンパ節転移ありと診断した胸部食道がん(他の臓器にがんが広がっていったものを除く)で、抗がん剤治療後に根治手術を施行した251例を対象とし、抗がん剤治療前後でCT検査を行った。データを解析した結果、抗がん剤治療前後で原発巣サイズ、転移リンパ節サイズともに明らかに縮小しており、化学療法によるがんの縮小が確認された。この原発巣および転移リンパ節の縮小率と手術後の予後との関係をみたところ、それぞれ縮小率60%、30%を境にして予後が最も大きく分かれることが判明。予後に関する検討では、CT検査で転移リンパ節が縮小したケース(転移リンパ節サイズの縮小率≧30%)は、縮小しなかったケース(転移リンパ節サイズの縮小率<30%)と比較して、生存率が明らかに良いことがわかった。 また、原発巣と転移リンパ節のサイズ変化による予後評価を比較すると、転移リンパ節のサイズ変化での評価の方が顕著に生存率を反映していた。術後の再発形式に関しても検討すると、原発巣・転移リンパ節ともに術前化学療法後にあまり縮小しなかった群(原発巣の縮小率<60%、転移リンパ節の縮小率<30%)では縮小した群と比べ、リンパ行性や血行性(肺、肝臓、骨など)の再発頻度がそれぞれ高く、その傾向は原発巣よりも転移リンパ節で顕著だった。これらのことから、CTによる転移リンパ節縮小率30%の指標を用いることは、食道がんの治療効果予測や再発・予後予測において最も優れていることが示された。「今回の研究成果により、化学療法前後で原発巣が治療効果ありとされても転移リンパ節の治療効果が乏しいケースでは、リンパ行性や血行性再発が明らかに多く予後が悪いため、別メニューの化学療法や放射線療法を行うなどオーダーメイド治療の確立に大きく貢献し、最終的に食道がん全体の治療成績の改善につながるものと期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 研究情報