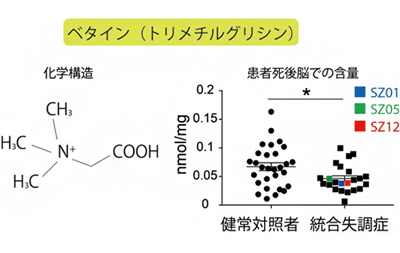

統合失調症患者の一部で脳内ベタイン濃度が低下

理化学研究所は6月27日、天然代謝産物ベタイン(トリメチルグリシン)が統合失調症の新しい治療薬候補になり得ることを発見したと発表した。この研究は、理研脳神経科学研究センター分子精神遺伝研究チームの大西哲生副チームリーダー、シャビーシュ・バラン研究員、吉川武男チームリーダーらの共同研究グループによるもの。研究結果は、英国の科学雑誌「EBioMedicine」のオンライン版に同日付で掲載された。

画像はリリースより

現在、統合失調症の治療薬のほとんどは、神経伝達物質の受容体をブロックする薬だ。しかし、治療抵抗性の患者は3割にのぼるという報告があり、副作用に悩まされる患者も多い。そのため、これまでの薬とは作用機序の異なる新しい有効な治療薬の開発が喫緊の課題となっている。また、薬ごとに効く患者を選別できるバイオマーカーの開発も、プレシジョンメディシンの流れの中で求められている。

一方、ベタイン(トリメチルグリシン)は、植物や海産物などに広く存在するため食事からも摂取できるが、脳を含む体の細胞で合成されている天然代謝産物。体内ではアミノ酸であるメチオニンやホモシステインの代謝に関わるメチオニンーホモシステイン回路で機能を果たしている。2014年に、統合失調症患者の血液中の代謝産物を網羅的に測定した結果、初発の患者の一部では、健常者と比べてベタイン濃度が低下しているという研究が日本から報告された。そこで共同研究グループは、この報告に基づき、ベタインを補充すれば統合失調症の治療薬になるのではないかと考えた。

統合失調症の薬理モデルマウスで治療効果を確認、ただし遺伝的背景の影響も

研究グループはまず、ベタインの脳内での代謝を詳しく調べるために、ベタイン合成酵素をコードしているChdh遺伝子のノックアウトマウスを作製。解析の結果、このマウスは抑うつ傾向を示し、その脳内遺伝子発現パターンは統合失調症患者の死後脳で報告されている所見と重なることが判明した。また、同ノックアウトマウスは、脳内のベタイン濃度がほぼゼロで、ベタインを飲み水で投与するとベタイン濃度が回復した。このことから、通常は脳内のベタインは、体内で合成したもので賄われていること、また経口的にベタインを投与すると脳に移行し、脳内ベタイン濃度が上昇することがわかった。

次に、ベタインを体外から補充した場合、向精神作用を示すかどうかを調べた。覚醒剤であるメタンフェタミン(MAP)は、ヒトに慢性投与すると統合失調症に類似の幻覚妄想状態を引き起こす。また、MAPをマウスに反復投与すると運動量が増加する(行動感作)。ある遺伝的背景をもつB6NマウスにMAPを反復投与したところ、明らかな行動感作が生じ、その行動感作はベタインを投与すると抑制された。一方、C3Hという別の遺伝的背景をもつマウスでは、行動感作がB6Nマウスよりも弱く、ベタインによる行動感作の抑制作用は認められなかった。これらの結果と統合失調症の遺伝的背景はさまざまであることを合わせて勘案すると、ベタインは統合失調症の一部の患者には効果がある可能性が考えられた。

さらに、他の幻覚剤であるフェンサイクリジン(PCP)を検討した。PCPは、ヒトで慢性投与すると幻覚・妄想などの陽性症状ばかりでなく、意欲減退、感情の平板化などの陰性症状類似の症状を引き起こす。PCPをマウスに反復投与したところ、認知機能を評価する新規物体認識テストの成績が不良となったが、ベタインの併用投与でこの障害を完全に防ぐことができた。新規物体認識テストの成績不良は、記憶障害や古いものに執着する性質(陰性症状)を表していると考えられている。以上の動物実験のほかに、福島ブレインバンク、新潟ブレインバンクから供与されたヒト死後脳を解析したところ、ベタイン濃度が低下し、酸化ストレスの一種であるカルボニルストレスが亢進している統合失調症の一群が存在することが判明した。

そこで、ゲノム編集技術を用いて、カルボニルストレス解消の働きをする酵素GLO1の遺伝子を破壊したヒト由来iPS細胞を作製。解析の結果、このiPS細胞では、実際にカルボニルストレスが亢進しており、ベタイン濃度が低下していることが確認された。酸化ストレス状態を改善するために、ベタインが過剰に消費されたと考えられる。GLO1の破壊では、ベタイン濃度の低下に加えて、メチオニン-ホモシステイン回路の回転率に関係のある、メチル化指数も低下していた。一方、このiPS細胞にベタインを添加したところ、カルボニルストレス状態は改善された。以上のことから、ベタインの作用機序の一部として抗酸化ストレス作用が考えられ、このことは、上記のMAP投与マウス、PCP投与マウスでも確かめられた。

ベタインの効果を予測するバイオマーカー候補も発見

一般に、向精神薬は効果がある患者とない患者が存在する。ベタインの場合も、前述のように、動物実験から遺伝的背景によって効果の出方が異なることが明らかになった。そのため、ベタインをヒトで用いる場合、あらかじめ薬効の見られる可能性のある患者をバイオマーカーで見分けられることが望ましい。そこで、ベタイン合成酵素遺伝子であるCHDHの脳内発現量を予測する一塩基多型(SNV)について、GTEx(Genotype-Tissue Expression)データベースで候補を絞り、日本人死後脳で調べた。その結果、rs35518479というSNVが、CHDH遺伝子の発現量ばかりでなく、メチル化指数にも影響を与えることがわかった。この結果から、rs35518479を調べることで脳内ベタイン代謝の程度が予測でき、ベタインは特にG/G(グアニン/グアニン)という遺伝子型を持つ患者に効果が見られる可能性があると考えられた。

これまで、統合失調症の治療が困難だった理由には、既存の治療薬が奏功しない難治群が存在すること、新しい薬を開発する原理が不明なため新規治療薬の開発が進まないこと、既存薬でもどの薬が効くかは順番に試さなければならないため、薬の作用を予測するバイオマーカーが必要であることなどがあった。今回の研究成果から、全く新しい作用機序を持つベタインは、臨床で統合失調症の治療薬としての効果を試験する価値があると期待できる。またその際、rs35518479というバイオマーカーの有効性を検討することには意義があると考えられる。なお、ベタインは今回の動物実験でも副作用は見られず、先天性ホモシスチン尿症に対する医薬品としてすでに承認されていることから、安全性に関しては問題がないと考えられると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース