都市部とへき地のプライマリ・ケア医を対象にインタビュー調査

浜松医科大学は6月11日、かかりつけ医が、患者を認知症と診断した際にその情報をどのように伝えているかについてインタビュー調査を行った結果、認知症という診断の告知の仕方には差があることや、適切な方法がわからないと感じている場合があることがわかったと発表した。この研究は、同大地域家庭医療学講座の井上真智子特任教授らと、米国ミシガン大学家庭医療学講座が共同で行ったもの。研究成果は、「BMC Family Practice」に掲載されている。

画像はリリースより

かかりつけ医は日常的に多くの高齢者を診療しており、認知症診療でも重要な役割を担っている。医療倫理では、がん告知の動向と同様に、認知症についても本人への告知が患者の利益となると言われているが、実際に、日本の診療現場ではどのような状況なのか、これまで調査が行われていなかった。そこで今回、都市部とへき地のかかりつけ医(プライマリ・ケア医)を対象にインタビュー調査を実施した。

告知の仕方や考え方は医師により異なる

今回の研究は、かかりつけ医に対し、認知症の診断から看取りまでのプロセスでそれぞれどう対応しているか聞き取った調査の一部。インタビューの対象は、都市部とへき地で各12名、合計24名の医師とした。

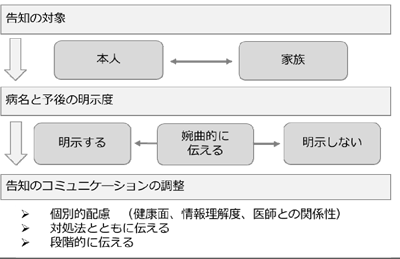

その結果、認知症の病名告知は、患者の家族に対しては必ず行われているが、患者本人への告知については、基本的に実施する医師と、実施しない、または必要ないと考えている医師に分かれた。実際に、認知症があることについて患者へ明示する場合、婉曲的に伝える場合、全く伝えない場合があった。伝える際には、症状への対応方法について助言をする、段階的に伝えていく、などの工夫が行われていた。また、告知に対して医師が自信を持ちにくい要素として、患者がどう感じるか心配、適切な方法がわからない、認知症に対するネガティブな印象、などがあった。

研究グループは、「医療界全体に、認知症の病名をどう告知するかについて議論が不足しており、このテーマについて、対話やトレーニングのニーズがあるのではないか」と、考察している。また、「今後は、日本と米国のプライマリ・ケア医の認知症診療の比較を行い、国内の分析だけでは気づきにくいケアの質改善の方策などを議論していきたい」とも、述べている。

▼関連リンク

・浜松医科大学 研究成果プレスリリース