1型糖尿病を発症した患者の膵臓観察による病態解析

大阪大学は6月5日、免疫チェックポイント阻害薬投与後に1型糖尿病を発症する原因の一端を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の米田祥特任講師、小澤純二寄附講座准教授、下村伊一郎教授(内分泌・代謝内科学)らの研究グループによるもの。研究成果は、米国科学誌「Diabetes Care」に掲載されている。

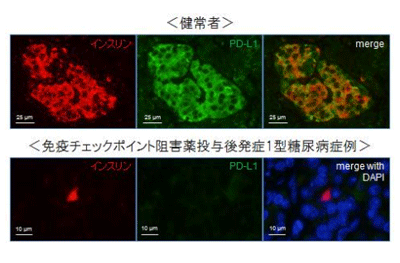

画像はリリースより

近年、PD-1やPD-L1、CTLA-4などをターゲットとした「免疫チェックポイント阻害薬」は、悪性黒色腫、ホジキンリンパ腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、胃がんなどの進行がんに対し有効な治療法として注目され、適応疾患が拡大している。一方で、その作用機序から免疫関連有害事象を引き起こすことが知られており、その1つとして1型糖尿病の発症が国内でも報告されていた。発症頻度は1%未満だが、発症後直ちに治療を開始しなければ致死的な場合もあるため、疾患の存在を想定し、早期に発見して適切な対処を行うことが必要と考えられる。しかし、発症した患者の膵臓の観察による病態解析はこれまで存在しなかった。

β細胞が著明に減少、残存β細胞と膵島でPD-L1低下

研究グループは今回、免疫チェックポイント阻害薬投与後に1型糖尿病を発症した患者1名の膵臓の観察を行った。患者の膵臓ではインスリンを分泌する膵臓のβ細胞が著明に減少しており、膵β細胞近傍・膵島内および周囲、さらには外分泌領域を含む膵全体にTリンパ球が浸潤していた。これは、免疫チェックポイント阻害薬投与により活性化されたTリンパ球がβ細胞を攻撃することでβ細胞の数が減少し、1型糖尿病の発症に至った可能性を示唆している。さらに、ごくわずかに残存しているβ細胞および膵島では、PD-L1が低下していることも明らかになった。PD-L1は、免疫チェックポイント分子の一つであるPD-1と特異的に結合し、Tリンパ球に抑制シグナルを伝達することで活性化を抑える。今回明らかになった膵β細胞および膵島でのPD-L1の低下は、Tリンパ球の活性化を抑制できず、Tリンパ球による膵β細胞への攻撃を助長させた可能性が考えられた。

今回の研究は、1症例の報告とはいえ、免疫チェックポイント阻害薬投与後に1型糖尿病が発症する原因の一端を明らかにしたもの。今後、症例の集積がなされ、膵β細胞や膵島でのPD-L1発現などを検討することにより、免疫チェックポイント阻害薬投与後の1型糖尿病発症予測が可能となることが期待されると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 研究情報