患者は治療の全体に関わる情報提供を希望

肺がん診療は、原因となる遺伝子変異の研究や多彩な治療薬の登場により飛躍的な進歩を遂げている。5月11日に東京都内で開催された『肺がん市民フォーラム2019 知ることから始める自分にあった肺がん治療~患者力を高めて主体的に治療に加わる~』(共催:株式会社QLife/日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社)では、肺がん診療の最新事情が報告された。また日本ベーリンガーインゲルハイム社が行った患者アンケート調査からは、治療が始まった段階で、治療に関わる全体像を把握できる情報提供を医療側に求める声があがった。

同市民フォーラムは、『肺がん治療の最前線』と『肺がんを知る』の2部構成で行われた。また最後に行われたパネルディスカッションでは、『非小細胞肺がん患者さんにおける治療選択に関する意識調査』の結果が報告された。

<第1部 肺がん診療の最前線>

肺がん診療における検査の意味

日本医科大学付属病院がん診療センター長の久保田馨氏による講演「肺がんの疫学」において、同氏は年間37万人にのぼるがん死亡のうち肺がんが最も多く7万人に達するとした上で、今後世界的に患者が増えると予想されていることを明らかにした。

続けて登壇した日本赤十字社医療センター化学療法科部長の國頭英夫氏は、「肺がんの検査と診断」を解説。検査の目的は診断を確定すると同時にがんの病期、治療薬の選択のためにがんの原因となる遺伝子変異(ドライバー遺伝子変異)を特定することにあると説明。特に近年の非小細胞肺がんの診療では、治療薬の選定に、がん組織を対象にドライバー遺伝子変異を検索する「クリニカルシーケンス」が欠かせない手段となっていると指摘した。

異なった機序の薬物の組み合わせが治療の根幹

引き続き久保田氏が「肺がん治療の細胞障害性治療薬と分子標的薬」、國頭氏が「肺がんの免疫療法」をテーマに講演した。

肺がんの標準薬物療法が確立したのは1996年頃の米国。以来、治療成績は日本でも日進月歩で発展してきた。

肺がんの薬物療法にはこれら「殺細胞障害型抗がん薬」、「分子標的治療薬」、「免疫チェックポイント阻害薬」があり、「どれが一番と効くかということは大切ではなく、それらを併用あるいは連続的に使用することによって、患者の生存期間を最大限に延長することが肺がん治療のゴールである」と両氏は強調した。

國頭氏は、各薬物が持つ副作用プロファイルを慎重に考慮して治療戦略を組み立てる必要があり、「とりわけ免疫チェックポイント阻害薬は時に重篤な自己免疫疾患のような症状を起こすことがあり、また治療を終えてだいぶ時間が経過してからに発生することも珍しくない。従って、後続する薬剤の副作用がどのようなものになるかも考慮して使用のタイミングを見極める必要がある」と指摘した。

<第2部 肺がんを知る>

がん治療の意味を知ってセルフケアにつなげる

がんの薬物療法(化学療法)には、入院化学療法と外来化学療法の2種類があり、現在は多くの薬物療法が外来で実施されている。日本赤十字社医療センターがん化学療法看護認定看護師の柴田基子氏は、「外来で薬物療法を受ける上でセルフケアの視点が重要であり、そのためには生活調整と副作用対策に対するケアを熟知することが欠かせない」と指摘した。「治療を受けながら、QOL(生活の質)を維持し就労するためには、治療スケジュール、治療期間、治療中の注意点、予測される副作用症状、治療に要する費用などを知っておくとよい」と説明、さらに医療スタッフとのコミュニケーションやがん診療連携拠点病院に設置されているがん相談支援センターの活用の重要性を訴えた。

がん治療を知る上で重要なことの1つが副作用を理解することだ。『化学療法の副作用管理』と題して講演を行った日本医科大学付属病院薬剤師の田中弘人氏は、副作用の発現にはそれぞれ特徴的なタイミングあり、治療開始に際して、それらを事前に知り、その発現を前提に予防策を講じることの重要性を指摘した。また「EGFR阻害薬では皮膚障害がほぼ全員に生じることから、その症状を軽減するために皮膚を清潔に保ち、保湿を心がけることが大切だ」と強調した。

患者とその家族の双方の立場から講演した肺がん患者の吉村綾子氏は、患者の立場から信頼できる周囲の協力が非常に大事であること。医療スタッフにも積極的に働きかけ「好き」になることの大切さを語った。また、肉親や親類など身近な人ががんに罹患した場合は「とにかく話を聴き、思いを肯定的に受け止めることが大切である」と自身の経験を振り返り、さらに「正解は家族の数だけある。まず当事者の不安を小さくしてあげることが大事」と総括した。

『非小細胞肺がん患者さんにおける治療選択に関する意識調査』

『肺がん市民フォーラム2019』の最後に行われたパネルディスカッションでは、共催者の日本ベーリンガーインゲルハイム社が非小細胞肺がん患者を対象に実施した『非小細胞肺がん患者さんにおける治療選択に関する意識調査』の結果の要約(Summary)を日本赤十字医療センター看護師の中林亮太氏が報告した。

この調査の目的は、①非小細胞肺がん患者の望む薬物治療について、今後の選択肢を見据えた際に、どのように考えるかを知ること、②薬物選択をする上での医師の情報提供の実態を把握することの2点。非小細胞肺がんでは、前述のようにドライバー遺伝子変異に合った分子標的薬の開発が進み、殺細胞型抗がん薬にも新薬が登場するなど、治療の選択肢が増えて来た。そのためには初回薬物治療を選択するにあたって、医師と患者とが情報を共有し、考え方を一致させることが望ましいが、実際はどのようになっているかが今まで明らかではなく、両者の間にギャップが存在する可能性も指摘されている。さらに薬物の選択に当たって、医師が患者に対して行う説明が十分かどうか、それが患者の疑問に応えているかも疑問視されてきた。

調査は、薬物療法中か薬物終了後1年未満の進行再発非小細胞肺がん患者を対象に、2018年12月13日から16日の間に実施され、139名の回答を得た。

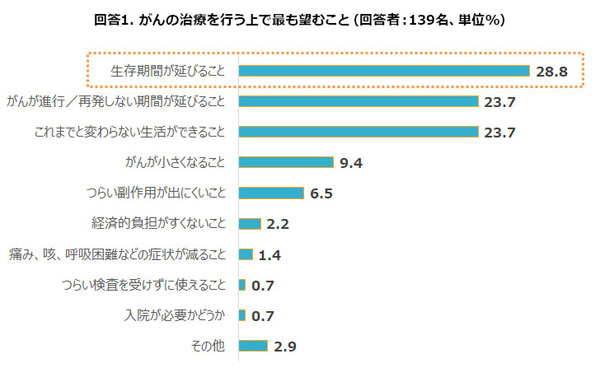

がん治療で最も望むことは『生存期間の延長』

調査では、まず患者にがん治療を行う上で望むことを3つ挙げてもらった。その結果、「生存期間が延びること」(28.8%)、「がんが進行/再発しない期間が延びること」(23.7%)、「これまでと変わらない生活ができること」(23.7%)のトップ3となった。この結果から、薬剤選択にあたって患者が効果のデータの中でも全生存期間(OS)や無増悪生存期間(PFS)のデータを重視していることが明らかになった。

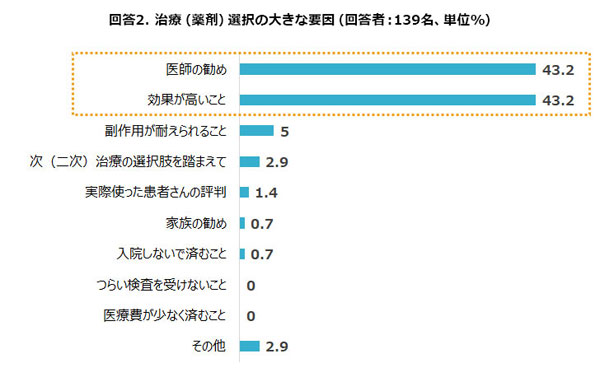

薬剤選択の決め手は『医師の勧め』『薬剤の効果』

次に治療開始にあたって「治療(薬剤)を選択した要因」を質問した。すると最も多かったのは『医師の勧め』と『効果が高いこと』がともに並んで43.2%となり、次いで『副作用が耐えられること』が5%と上位の2つの回答が突出していた。インターネットによってがんの治療に関する情報は以前よりも容易に入手しやすくなっているが、実際の治療開始にあたっては、『医師の勧め』が依然として大きな力を持っていることが明らかになった。

一方で注目されたのが、『次(二次)の治療の選択肢を踏まえて』が2.9%に留まったことだ。講演でも指摘されたように、がん治療の計画は選択肢を組み合わせて決定されることが多いが、患者にはその重要性が十分に認識されていない可能性が示唆された。

次(二次)治療で使う薬の説明は3割止まり

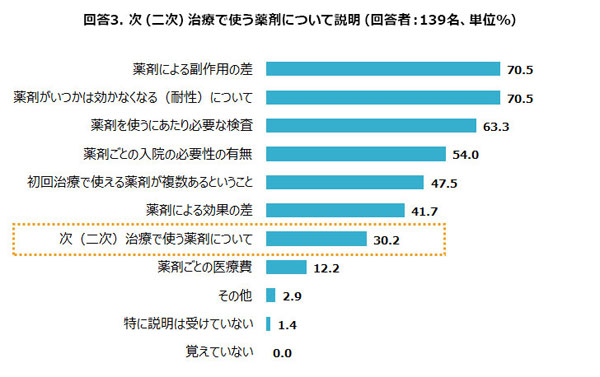

「治療を開始する際、薬剤に関して、先生から説明があった内容を教えてください」(複数回答)の設問に対しては、『薬剤による副作用の差』『薬がいつか効かなくなる(耐性)について』の2つの回答が最も多くともに70.5%、次に多かったのが『薬剤を使うにあたり必要な検査』が63.3%と続いた。

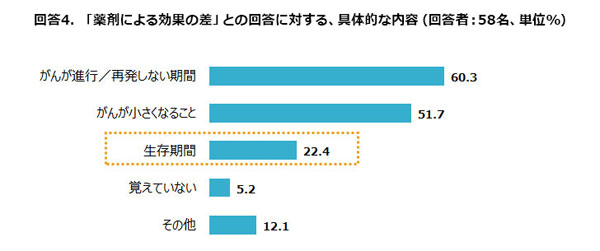

『薬効による効果の差』を41.7%の患者が挙げていたが、具体的に医師はどのような指標で説明しているのかを質問したところ、最も多かったのが『がんが進行/再発しない期間』(60.3%)で続いて『がんが小さくなること』(51.7%)、『生存期間』(22.4%)であった。先の設問で患者が最も望むことは『生存期間が延びること』であったが、実際に説明を受けた患者が少ない実態が示唆された。

注目されるのは、耐性の出現については多くの患者が説明を受けているにも関わらず、耐性後に使う薬剤についての説明を受けた患者は30.2%に留まった点だ。つまり約7割の患者には二次治療の情報が示されていない結果となった。

患者は治療の全体像に関わる情報を求めている

今回の調査の結果、治療開始にあたって患者が最も望むことが全生存期間の延長であり、薬剤選択にあたってもその効果を最も重視していることが分かった。しかし、実際に生存期間の説明を受けた患者は約2割に止まり、医師と患者の意識にギャップの存在が示唆された。がんの薬物療法は現在使っている薬剤に耐性が出現した後は別の薬剤へと切り替えられるのが普通である。現実に医師の側は長期にわたる連続した治療としてがん薬物療法を捉えているが、実際に二次治療の説明を受けた患者の割合は約3割に留まっていた。

治療の進歩によって、がんは慢性期疾患に性格を変えつつある。そのためには長期的な視点に立った一貫性のある治療戦略の立案が求められている。そのために、初回治療の開始時点であっても、二次治療、三次治療を含めた治療の全貌が患者に可能な限り情報提供される必要性があり、そこに医師と患者の認識にギャップが存在することが、この調査によって明らかになったといえそうだ。