生で捉えるのが困難だった、真核細胞内タンパク質の様子

首都大学東京は4月26日、生きた真核細胞の中でタンパク質の立体構造を詳細に解析する技術の開発に成功したと発表した。この研究は、首都大学東京の池谷鉄兵助教と伊藤隆教授らが、京都大学の白川昌宏教授と、独フランクフルト大学のピーター・ガンテルト教授との共同で行ったもの。研究成果は、ドイツ科学誌「Angewandte Chemie International Edition」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

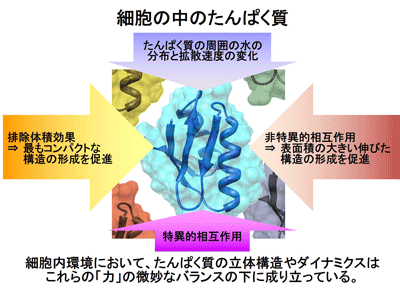

細胞内は非常に多くの種類と量のタンパク質、核酸、脂質などの生体分子が混み合った状態にあり、生化学実験などで生体分子が単離精製された試験管内の環境とは著しく異なっている。生きた細胞内のタンパク質を原子レベルの分解能で観察する手法として、「in-cell NMR(核磁気共鳴分光測定)法」と呼ばれる技術がある。研究グループは、これまでin-cell NMR法の要素技術を開発し、原核細胞である大腸菌を用いて、世界に先駆けてその細胞内に存在するタンパク質の立体構造について解析を行ってきた。

しかし、ヒトを始めとする真核生物の細胞の中でタンパク質の立体構造を解析するには、複数の問題があった。例えば、真核細胞でin-cell NMR法を行うと、大腸菌で行った場合と比べて、解析対象のタンパク質濃度が低くなり、測定感度が低下する。また、生きている細胞が測定中に死なないようにしたり、限られた測定時間の中で十分な情報を集めたりする手法が重要となる。さらに、測定情報から効率的にタンパク質の立体構造を導き出す新しい方法論の開発も必要だった。

従来法に迫る精度を達成

今回、研究グループは、真核細胞内でタンパク質のin-cell NMR法を実現するために、3つの技術開発、改良を行った。

1つ目として、in-cell NMR法の装置内で細胞の生存率を上げるための生命維持装置を付加した。同装置は新鮮な培養溶液を常に供給するバイオリアクターシステムで、6時間程度であった測定時間を24時間以上に伸ばすことに成功した。

2つ目として、測定データから多次元NMRスペクトルを再構成するためのデータ収集法と、より定量性の高い計算法を開発した。データを一様ではなく間引いて観測することで、測定の高速化と感度向上を図った。さらに間引かれた欠損データは、同研究グループが開発した定量的な信号再構成技術(最大エントロピー法)により再構成することで補った。その結果、測定されたシグナル強度の再現性が飛躍的に向上し、従来法では観測できなかった低感度の信号も含む良質なNMRススペクトルを得ることができた。

3つ目として、限られた距離情報から効率良く正しい立体構造を算出するため、ベイズ推定を用いた新しい立体構造計算法を開発した。実験データの解釈に、統計学で広く用いられるベイズ推定を採用することで、ノイズなどによる計測値の曖昧性を加味した統計的なデータ解析が可能になった。その結果、従来法が0.1ナノメートルの分解能だったのに比べ、同技術では著しく分解能が向上し、0.05ナノメートルの分解能を達成することができた。

細胞内特有の立体構造も確認、創薬研究などへの応用に期待

この3つを組み合わせた新しい技術で、生きた真核細胞として昆虫培養細胞Sf9をモデル細胞に用い、その細胞内に存在する5種類のタンパク質の立体構造を原子レベルの分解能で観測することに成功。このうち分子量1万未満の3種のタンパク質(GB1、ユビキチン、TTHA1718)について、従来の試験管内での解析精度に迫る正確で高分解能(0.05ナノメートルの精度)な立体構造を得ることに世界で初めて成功した。

今回細胞内で得られた立体構造と、従来の試験管内の立体構造を比較したところ、タンパク質の一部分の空間位置が変わっている現象を発見。この構造変化は、細胞内では他の分子と相互作用した結果を反映していると研究グループは考察している。一方、タンパク質のうち分子量1~2万の2種(HRas、カルモジュリン)についても、立体構造変化を観察するための原子間の距離情報の取得が可能であることを示すことができたという。

今回の研究で確立した技術を発展させることで、真核細胞を用いた疾患発症メカニズムの分子レベルでの理解や、疾患関連タンパク質の構造変化を細胞内で直接捉えることによる薬剤スクリーニングなどで、大きな進展をもたらすことが期待されると研究グループは述べている。

▼関連リンク

・首都大学東京 ニュース