「縞状」や「斑点」などの腫瘍形成パターンに着目

京都大学は3月29日、メラノーマなどの皮膚がんの形態形成を説明する数理モデルを考案し、病理学的に観察される皮膚がんの異なるパターンは、がん細胞の増殖率と流体力学的相互作用の強さの違いに起因することを明らかにしたと発表した。この研究は、首都大学東京大学院理学研究科の星野拓馬大学院生と好村滋行准教授、京都大学大学院医学研究科の鶴山竜昭特定教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米国物理学会が発行する英文誌「Physical Review E」に掲載されている。

画像はリリースより

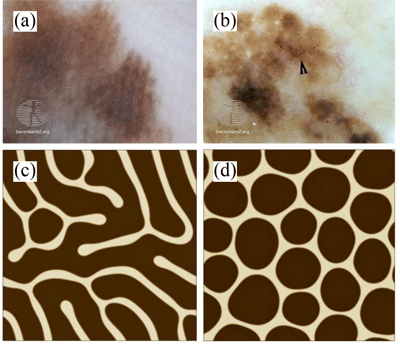

皮膚に形成されるメラノーマ(悪性黒色腫)は病理学的な観察が比較的容易であり、「縞状パターン」や「斑点パターン」などが知られている。近年、生体組織の形態形成や腫瘍のパターン形成を記述し予測する数理モデルの研究が世界的に広がりつつある。その中で、生体組織のパターン形成を「相分離現象(水と油が相に分かれるような現象)」とみなして細胞選別などの現象を説明づけたり、細胞の動きを「液体」とみなし、流体力学的相互作用で腫瘍の形態形成を説明づけたりしている。

がん細胞の増殖と流体効果を考慮した新しい相分離モデルを考案

今回の研究では、皮膚がんの形態形成を新しいタイプの「相分離現象」と捉えて、その形態形成を計算機シミュレーションによって調査。その結果、細胞の増殖率と流体効果の強さの組み合わせによって異なるパターンが得られることがわかり、特徴的な長さをもつ縞状パターンや斑点パターンなどを再現することに成功した。また、がん細胞の増殖率の違いもパターンの違いに反映されることが判明。現実の皮膚がんとの対応を考えると、縞状パターンは手のひらや足の裏などの固い皮膚で見られることが多く、一方、斑点パターンは頬などの柔らかい皮膚で見られる傾向があるため、流体相互作用が抑制されると縞状パターン、流体効果が強く働くと斑点パターンになる傾向があると考えられたという。

今回の研究の最大の特徴は、腫瘍や生体組織の形態形成について、その対称性や保存則の要請を正しく満たすミニマムな数理モデルを考案することで、がん細胞のパターン形成という非常に複雑な現象の本質を、数少ない物理化学的なパラメータを通じて説明できたこと。今回提案された数理モデルは極めて汎用性が高いため、異なるがん細胞のパターン形成に応用することも可能だという。

これまでのソフトマター(高分子・液晶・コロイド)やアクティブマター(微生物・細胞・生物集団)の研究では、理学的なアプローチが主流だったが、今後の学問の新しい展開として医学や医療工学との連携が考えられる。ソフトマターやアクティブマターの研究で培われてきた現象論的なアプローチは、医師による診察や診断と共通する要素がある。今回の研究が、柔らかい物質の基礎的性質の解明を目的とするソフトマター科学の研究対象を、医学や病理学などに拡げるための第一歩となることが期待されると研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果