若年発症が多く、早期診断・治療が困難な難病

量子科学技術研究開発機構(量研)は2月18日、認知機能障害と運動機能障害をきたす遺伝性の前頭側頭型認知症患者の生体脳に蓄積するタウを可視化し、その蓄積量が病気の進行の速さと関連すること、非遺伝性の認知症や神経難病と同様に、タウの蓄積にはさまざまな遺伝的・環境的要因が影響することを明らかにする研究結果を発表した。この研究は、量研放射線医学総合研究所脳機能イメージング研究部の島田斉主幹研究員と樋口真人次長らが、順天堂大学脳神経内科の西岡健弥准教授と服部信孝教授らと共同で行ったもの。研究成果は、米科学誌「Movement Disorders」のオンライン版にて公開されている。

画像はリリースより

前頭側頭型認知症は、前頭葉や側頭葉の神経細胞死により、その部位が萎縮するという特徴がある。また、40~60歳代での発症が多く、認知機能障害は病気が進行してから現れるため、早期の診断・治療が難しく、認知症の中で唯一の指定難病となっている。

これまで、前頭側頭型認知症患者の死後脳を解析した研究では、脳内の病理変化としてタウ蓄積が認められることが確認されていたが、臨床症状や病気の進行の速さとの関連は十分に解明されていなかった。

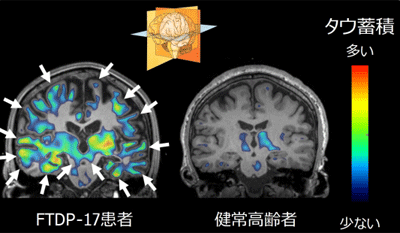

進行が速い家系では広範な脳領域にタウが多く蓄積

研究グループは、量研で開発した生体脳でタウを可視化するPET技術を用いて、単一の遺伝子異常によりタウの脳内蓄積が起こる遺伝性の前頭側頭型認知症(17番染色体に連鎖する家族性前頭側頭型認知症パーキンソニズム:FTDP-17)の患者を対象に、タウ蓄積の量や分布と、臨床症状ならびに症状進行の速さとの関連を調査した。

その結果、遺伝的素因がよく似ていても、家系によって病気の進行の速さに個人差が大きいことが判明。さらに、病気の進行が緩やかな家系では、タウ蓄積が脳幹部や側頭葉内側部など一部の脳領域に限局しており、蓄積量も比較的少なかった。一方、病気の進行が速い家系では、広範な脳領域にタウが多く蓄積していることを見出した。この結果は、タウの脳内蓄積が前頭側頭型認知症の多様な臨床症状に関与していることを示すだけでなく、タウの脳内蓄積には単一の遺伝子異常だけでなく、さまざまな遺伝的・環境的要因が影響し得ることを示唆するものとされる。

今回の研究成果により、今後、タウ蓄積を認める非遺伝性の前頭側頭型認知症を含む、多くの認知症や神経難病において、多様な臨床症状をもたらす脳の病態解明が進むことが期待される。また、生体脳でタウを可視化する技術は、タウの脳内蓄積を認めるさまざまな認知症や神経難病の診断や、神経障害に関与するタウの蓄積を抑える治療薬の効果判定ならびに、その開発における有用性が期待されている。

なおまた、現在、同研究グループは、この同技術を用いて、脳内にタウが蓄積することで認知機能障害と運動障害が出現する神経難病を対象に、脳内タウ蓄積を抑えることが期待される薬物の治療効果を調べる臨床試験を実施中だ。

▼関連リンク

・量子科学技術研究開発機構 プレスリリース