不明だった局所的な神経情報処理のダイナミクスとASD症状との関係

理化学研究所(理研)は2月15日、高機能自閉症スペクトラム(ASD)当事者の症状が、脳内の感覚関連脳領域や尾状核における局所的な神経情報処理特性と関連していることを発見したと発表した。この研究は、同脳神経科学研究センター高次認知機能動態研究チームの渡部喬光副チームリーダーらの国際共同研究チームによるもの。研究成果はオンライン科学雑誌「eLife」に2月5日付で掲載された。

画像はリリースより

ASDの症状は対症療法によって和らぐ場合もあるが、生涯にわたり現れ続ける。理論的には、ASDの症状は脳内の「非定型的な神経ダイナミクスによる情報処理」の結果として現れることが多いと推察される。近年、渡部副チームリーダーらは、大脳全体にわたる神経ダイナミクスが非定型的に安定していることが、高機能ASDの特徴の基盤になっていることを突き止めた。しかし、局所的な神経情報処理のダイナミクスと、ASDの症状との関係については、これまでほとんど調べられていなかった。

神経時間スケールが症状や重症度に関連

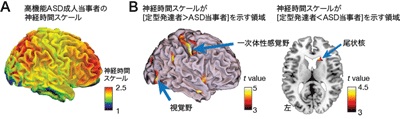

研究チームはまず、神経活動の時間スケール(神経時間スケール)」を算出する、安静時機能的磁気共鳴画像法脳データ(rsfMRIデータ)解析方法を開発し、その方法の妥当性を確認した。神経時間スケールは、ある神経領域が神経情報入力をどの程度の時間保持し、処理・統合できるかを示している。研究の対象者は、ASD当事者の中でも言語機能に困難がなく、知能も平均もしくは平均以上のグループ(高機能ASD当事者)に該当する成人25人。コントロール群は、この25人と性別・年齢・知能指数(IQ)などをそろえた、発達障がいでない定型発達者26人とした。

それぞれの人から得られたrsfMRIデータを用いて解析した結果、高機能ASD成人当事者の神経時間スケールが、一次体性感覚野や視覚野では定型発達者よりも短く、尾状核では長いことを発見した。これにより、感覚関連領域では入力情報に対して敏感である一方、認知機能と関係する尾状核では安定した情報統合が行なわれていることが推測されるという。

さらに、高機能ASDの成人当事者間で比較したとき、一次体性感覚野と視覚野の神経時間スケールが短い当事者の方がASDの中核症状(コミュニケーションの困難さ、こだわりなど)の程度が強く、尾状核の神経時間スケールが長い当事者の方が、常同性(こだわりなど)の程度が強いことから、神経時間スケールはASDの症状の重症度とも関連していることが判明した。

神経時間スケールの非定型性は思春期前から発現

次に、このようなASDに特異的な局所神経情報処理特性は、小児期の発達で既に現れているのかどうかを、思春期の縦断データを用いて調べた。結果、これら一次体性感覚野・視覚野・尾状核における神経時間スケールの非定型性は、思春期以前(10~12歳)に既に現れ、さらに思春期発達の間(12~16歳)にも維持される、もしくは拡大する傾向があると分かった。また、この思春期における神経時間スケールの変化は、同期間におけるASD症状の重症度変化とも相関していた。さらに、rsfMRIデータと解剖学的脳画像データを比較することで、灰白質密度が大きいほど、その領域の神経時間スケールが長いことを実証した。

今回の研究成果により、コミュニケーションの困難さ、こだわりの強さそして感覚過敏まで、ASDの多様な症状に対する統一的な生物学的理解が進むと期待できると研究チームは述べており、一次体性感覚野の局所的神経時間スケールは脳波計などで比較的容易に計測できることから、将来的にはより負担の少ない早期診断法の開発にも貢献する可能性があると見ている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース