精神・神経疾患をもつ患者の多くで行動抑制能力が低下

筑波大学は11月8日、注意欠陥多動性障害やパーキンソン病などで障害が見られる不適切な行動を抑制する脳のメカニズムを発見したと発表した。この研究は、同大医学医療系の松本正幸教授、京都大学霊長類研究所の小笠原宇弥大学院生(筑波大学特別研究学生)と高田昌彦教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Neuron」にオンライン公開されている。

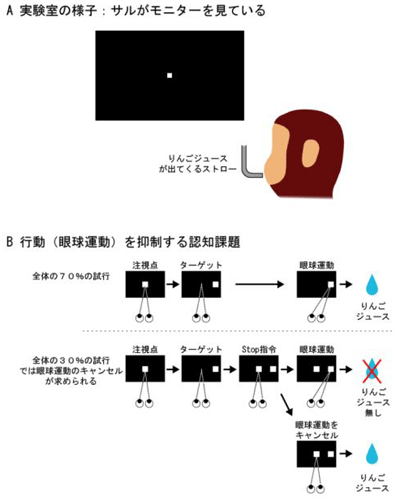

画像はリリースより

社会生活を送る上では、衝動的な行動や不必要な行動を抑制することがとても重要だ。しかし、注意欠陥多動性障害やパーキンソン病などの精神・神経疾患をもつ患者の多くは、この行動抑制の能力が低下している。

これまでの先行研究により、行動抑制では、脳の中の前頭前野や大脳基底核と呼ばれる領域が重要な役割を果たしていることがわかっていた。また、注意欠陥多動性障害やパーキンソン病などの行動抑制の能力が低下する疾患の多くは、ドーパミン神経系に異常が見られることも知られている。しかし、ドーパミン神経系がどのようにして衝動的な行動や不必要な行動を抑制しているのかは、全く明らかにされていなかった。

「黒質‐線条体ドーパミン神経路」が有力な治療ターゲットに

研究グループは今回、行動を抑制することが求められる認知課題を、ヒトに近縁なマカク属のサルを訓練し、課題遂行中のサルの黒質緻密部および腹側被蓋野のドーパミン神経細胞から活動を記録した。実験では、モニターに座っているサルの視線を計測。サルがモニター中央の点を見たら、注視点が消えて別の場所にターゲットとなる点が現れる。全体の70%の試行では、サルがこのターゲットに眼球運動(視線移動)すれば報酬としてリンゴジュースが与えられる。しかし、残りの30%の試行では、ターゲットが現れた直後に中央の点が再呈示される。この呈示はstop指令であり、サルは今まさに行おうとしている眼球運動をキャンセルする必要がある。そして、眼球運動をキャンセルできた場合にのみ、リンゴジュースが与えられる。このstop指令はランダムに30%の試行でのみ出されるので、サルが眼球運動をキャンセルできず、ジュースがもらえない場合も多々ある。

実験の結果、サルが行動を抑制することを求められたとき、ドーパミン神経細胞の中でも黒質緻密部に分布するものだけが活動を上昇。また、黒質緻密部のドーパミン神経細胞から投射を受ける線条体領域(尾状核)からも、同様の神経活動の上昇が観察された。さらには、この線条体領域へのドーパミン神経細胞からの神経入力を薬理学的に遮断すると、不適切な行動を抑制するサルの能力が著しく低下した。以上の結果から、黒質緻密部のドーパミン神経細胞から線条体尾状核に対して、不適切な行動を抑制するための神経シグナルが伝達されていることが明らかとなった。

今回の発見は、注意欠陥多動性障害やパーキンソン病などで見られる不適切な行動を抑制できない症状の治療ターゲットとして、黒質‐線条体ドーパミン神経路が有力な候補であることを示している。特に、この研究はヒトに近縁なマカク属のサルを用いて行ったもので、その成果はヒトの治療に直接結びつくのではないかと期待できる。今後、研究グループは、黒質‐線条体ドーパミン神経路を障害したモデルザルを作成し、不適切な行動を抑制できない症状の治療法を探索していくとしている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース