適応が拡大される一方、解決すべき課題もある免疫CP阻害剤

大阪大学は10月4日、Tリンパ球に抗PD-1抗体のニボルマブが結合している状態をモニターする方法を開発し、患者が治療をやめてからも、ニボルマブが20週間以上Tリンパ球に結合していることを見出したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の長彰翁大学院生、小山正平助教(呼吸器・免疫内科学)、国立病院機構刀根山病院の上浪健医師(呼吸器腫瘍内科)、大阪市立大学大学院医学研究科の藤本康介助教(ゲノム免疫学)らの研究グループによるもの。研究成果は、米科学誌「JCI insight」に公開された。

近年、免疫チェックポイント阻害剤を用いたがん免疫療法の有効性が証明され、肺がんなど、さまざまながん種を対象に適応が拡大されている。一方で、治療効果が認められる患者が限られることや、免疫療法ならではの特徴的な副作用を起こすことなど、解決すべき課題が残されている。そのため、個々の症例で抗PD-1抗体に代表される免疫チェックポイント阻害剤の体内薬物動態をモニタリングし、治療の効果予測や副作用のマネジメントを行うことは重要だと考えられる。

少量の血液でTリンパ球とニボルマブの結合状態を評価可能に

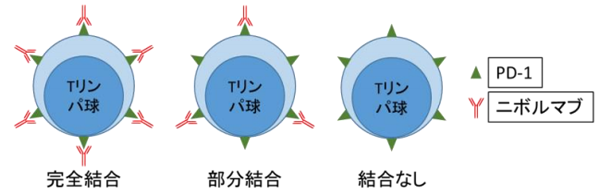

今回研究グループは、ニボルマブを投与された非小細胞肺がん患者から少量の血液を採取するだけで、Tリンパ球上のPD-1の発現やニボルマブの結合の状態を簡単に評価する方法を開発。さらに、ニボルマブによる治療が中止となった患者の血液を経時的に採取することで、治療中止後も血液中のTリンパ球においてニボルマブの結合は20週間を超えて確認されることを明らかにした。また、少数例の解析ではあるが、Tリンパ球の増殖・活性化マーカー「Ki-67」を、結合状態と同時に評価したところ、次の抗がん剤治療が有効であった患者では、無効であった患者と比較して、Tリンパ球のKi-67の発現が維持されていることが判明したという。

画像はリリースより

今回の成果について、研究グループは、「臨床においては、治療中止後も長期に効果が持続する可能性があることを念頭に入れながら、副作用のコントロールおよび最適な次治療の選択を行っていくことが重要であり、本研究成果はその一助になると考えられる」と述べている。また、ニボルマブが結合したTリンパ球の遺伝子発現プロファイルを評価できることから、「より詳細な治療効果予測および副作用発症機序の解明に応用できる可能性が期待される」としている。

▼関連リンク

・大阪大学 研究情報