認知症の急増に備え、求められる手軽な認知症検査の開発

大阪大学は9月8日、コンピューター上のアバターが発する簡単な質問に対し、高齢者が答えた音声特徴を機械が学習することで、認知症の検出ができることを世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科(キャンパスライフ健康支援センター/精神医学)の工藤喬教授、足立浩祥准教授、奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科の中村哲教授、田中宏季助教らの研究グループによるもの。研究成果は、神戸で開催された精神医学分野の国際会議「WFSBP Asia Pacific Regional Congress of Biological Psychiatry」で発表されている。

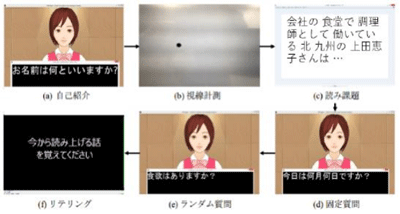

画像はリリースより

これまで認知症診断は、世界的に臨床現場で行われている簡易認知症検査「MMSE」などの認知機能検査あるいは画像検査など病院で行う大掛かりな検査により行われてきた。しかし今後、高齢化に伴い認知症の急増が予想されることから、手軽にできる認知症検査が求められている。

研究グループでは、早期の認知症傾向を検出するための手軽にできる認知症検査として、アバターによる質問機能をもつシステムの開発を行ってきた。これまでの研究では、神経心理学に基づいた質問によるものがほとんどだったが、日常的に同じ質問を利用すると検出精度が劣化するため、新たなアルゴリズムやデータ解析法を用いて高精度に認知症傾向を検出できる方法を検討した。

音声解析と機械学習で家にいながら早期に認知症傾向を検出

工藤教授らは12名の認知症患者、および12名の非認知症者のアバターとの対話収録を実施。認知症患者は診断基準DSM-IVに従って、精神科医師より認知症であるとの診断を受けている。研究では、神経心理検査に基づいた固定質問と、特定の検査に基づかない非定型質問を設定。収録したデータに対し、音声、言語、画像特徴量をそれぞれ抽出し、これらの特徴量から、機械学習により、認知症患者と非認知症者を分類するためのモデルを学習させた。その結果、アバターの質問の種類による応答遅れ、イントネーションの幅、発声の明瞭さ、発話文の中での動詞の使用頻度の違いなどの特徴を組み合わせることで、92%という高い精度で認知症と非認知症を正しく区別できることが明らかになったという。

この技術を発展させることにより、高齢者が家にいながら、日常的にアバターとの会話をしていくことで、早期に認知症傾向を知ることができ、医療機関への早期受診、早期診断に繋げていくことが可能となる。高齢化に伴う認知症の急増に備え、気軽にできる認知症検査は社会に大きな意義をもたらすと、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 研究情報