認知症の大部分を占めるアルツハイマー病

理化学研究所は8月6日、マウスとヒトのデータを統合的に解析することで、アルツハイマー病の原因遺伝子を新たに同定したと発表した。この研究は、理研生命医科学研究センター医科学数理研究チームの角田達彦チームリーダーらの共同研究グループによるもの。研究成果は、国際科学雑誌「Human Genetics」オンライン版にて公開された。

認知症の大部分を占めるアルツハイマー病は、一部は家族性だが、多くの場合は孤発性の多因子疾患。孤発性のアルツハイマー病の遺伝的リスク要因として、アポリポタンパク質E(APOE)が知られているが、他の遺伝的な要因についてはまだよくわかっていない。また、脳内にアミロイドβペプチド(Aβ)が出現することが、発病につながる初期の現象として知られているが、Aβ蓄積の原因となるさまざまな要因についての全体像は、まだ明らかになっていない。

アルツハイマー病研究をさらに推進するため、ヒトのデータとモデル動物のデータの両方を活用した有効なアプローチに期待が寄せられている。ヒトとマウスのトランスレーショナル研究において、トランスクリプトーム(全遺伝子発現)を活用することは、種間の保存性を活用できるというメリットがある。大阪大学による先行研究では、アルツハイマー病への感受性が異なるマウスの複数の系統を用いたトランスクリプトームデータと、遺伝子改変マウスを用いた遺伝子発現量とAβ蓄積との関係性のデータが得られている。

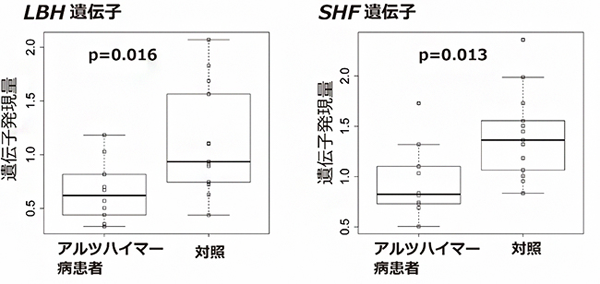

LBH・SHF遺伝子の発現量がAD患者で有意に低く

今回、研究グループは、アルツハイマー病の原因遺伝子を同定するために、マウスの遺伝子発現と表現型の関連データと、ヒトのアルツハイマー病のゲノムワイド関連解析(GWAS)のデータとを統合的に解析した。その結果、LBH遺伝子とSHF遺伝子が、アルツハイマー病患者において有意に発現量が低くなることがわかったという。これは、LBHとSHFの遺伝子産物が、疾患発症のメカニズムで抑制的な効果を持つことを示しているとしている。

画像はリリースより

アルツハイマー病は多因子疾患であるにもかかわらず、現状では研究対象となる分子は限られており、効果的なアルツハイマー病の治療法の開発も成功していない。今後、今回のようなアプローチをさらに展開することにより、複雑な疾患の発症メカニズムに関わる遺伝子がさらに見つかる可能性があり、これまでにない診断法や治療法開発につながることが期待できる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース