患者数の増加で早急な新薬開発が望まれる炎症性腸疾患

理化学研究所は6月21日、ゲノム解析と遺伝子発現量の変化を組み合わせた新たな解析手法を開発し、「炎症性腸疾患」の発症には非常に複雑な遺伝子発現制御機構が存在することを明らかにしたと発表した。この研究は、理研生命医科学研究センター基盤技術開発研究チームの桃沢幸秀チームリーダー、久保充明副センター長(研究当時)、ベルギー・リエージュ大学GIGAセンターのミシェル・ジョージズディレクター、動物ゲノミクス研究室のジュリア・ドミトリーバ博士らをはじめ、7か国22大学・研究所からなる国際共同研究グループが行ったもの。研究成果は、英オンライン科学雑誌「Nature Communications」に掲載されている。

画像はリリースより

炎症性腸疾患は、大腸や小腸などに慢性の炎症や潰瘍を起こす疾患の総称で、クローン病と潰瘍性大腸炎に分類される。10代~20代の若者が発症しやすい傾向にあるが完治させることは難しく、継続的な経過観察および治療が必要となる難病のひとつ。国内においても患者数は年々増加しており、新薬開発が望まれている。

これまでゲノムワイド関連解析(GWAS)によって、200以上の疾患発症に関わる因子である遺伝子バリアントが明らかになった。しかし、ゲノム解析から発症機構の解明にいたったのは一部のみだった。

炎症性腸疾患だけでなく他疾患にも応用可能な統合解析法

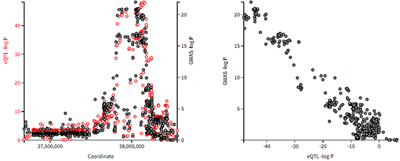

今回、国際共同研究グループは、これまでのゲノム解析に加え、独自に構築したeQTL(遺伝子発現量の個人差に関与するゲノム領域)データを新たな手法で統合解析。その結果、約100の新たな原因遺伝子候補を同定するとともに、予想に反して近傍の複数遺伝子の発現量が同時に変化することで発症につながっている可能性が示された。

今後、同定された100個の各遺伝子について炎症性腸疾患にどのようにつながるか機能や動物モデルの解析を行うことで、炎症性腸疾患の発症機構や、新たな診断法・治療法の開発につながると期待できる。また、今回開発したeQTLデータとGWASデータの統合解析手法は、他の疾患にも応用できると考えられる。

なお、この解析に使用した遺伝子バリアント(登録番号 E-MTAB-6666)および遺伝子の発現量のデータ(E-MTAB-6667)は、欧州バイオインフォマティクス研究所(EBI)で公開されている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース