病状の悪化や介護負担の増大を招く恐れがある意欲低下

量子科学技術研究開発機構は6月8日、アルツハイマー病患者に意欲低下が生じる原因を解明したと発表した。この研究は、量研放射線医学総合研究所脳機能イメージング研究部の島田斉主幹研究員と北村聡一郎協力研究員(同研究部 元博士研究員)らが、千葉大学大学院医学研究院・神経内科学の桑原聡教授らと共同で行ったもの。研究成果は、英科学誌「Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry」のオンライン版に掲載されている。

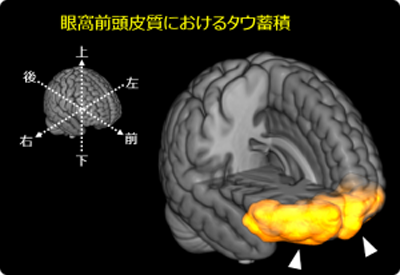

画像はリリースより

アルツハイマー病や、認知症の前段階とも言われる「軽度認知機能障害」(MCI)の際に現れる意欲低下の症状は、社会的孤立や運動量の減少とそれによる心身機能の低下をきたし、病状の悪化や介護負担の増大を招く恐れがある。意欲低下に対する十分な治療を行うためには、その原因となる病理変化を生体脳で明らかにする必要があるが、これまでの主に死後脳を用いた研究では、それができなかった。

今回研究グループは、軽度認知機能障害を含めた比較的早期のアルツハイマー病患者で、意欲低下が強い患者10名と、意欲低下が弱い患者7名を対象に、量研で開発した生体でタウを可視化するPET薬剤「11C-PBB3」を用いてタウ蓄積が多い部位を調べた。

意欲低下が重いAD患者、眼窩前頭皮質にタウが多く蓄積

その結果、意欲低下が重度なアルツハイマー病患者は、眼窩前頭皮質にタウが多く蓄積していた。さらに、同部位における神経細胞死と、眼窩前頭皮質と他の脳領域を結ぶ線維の障害の重症度をMRIで評価し、意欲低下の重症度との関連を調べたところ、眼窩前頭皮質のタウ蓄積が多いほど同部位の神経細胞死が重度となり、神経細胞死が重度なほど眼窩前頭皮質と他の脳領域をつなぐ線維の障害が強くなり、眼窩前頭皮質のタウ蓄積の多さと線維の障害の強さが意欲低下の重症度と相関していたという。

この研究成果により、アルツハイマー病における意欲低下の脳内メカニズムの解明が進むと期待されるという。また、脳内タウ病変を標的とした新たな治療戦略により、認知機能障害のみならず、意欲低下の治療・予防の実現につながることも期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・量子科学技術研究開発機構 プレスリリース