IBD治療薬として開発中の低分子化合物E6007の類縁体を活用

筑波大学は5月25日、炎症性腸疾患(IBD)の治療に有用な新規抗炎症メカニズムを解明したと発表した。この研究は、同大生存ダイナミクス研究センター(TARA)の深水昭吉教授らの研究グループ、およびエーザイ株式会社と、その消化器事業子会社であるEAファーマ株式会社によるもの。研究成果は、「Nature Communications」電子版にて公開されている。

画像はリリースより

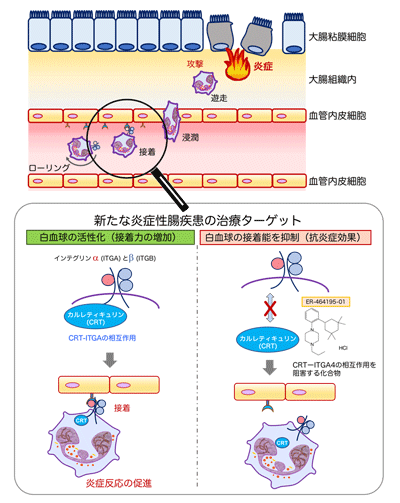

IBDは、腸管に原因不明の炎症が繰り返し起こる難病の総称であり、潰瘍性大腸炎(UC)とクローン病(CD)に大別される。現在のところ、IBDの病変部位に種々の白血球の浸潤が認められていることに加え、接着分子であるインテグリンα4(ITGA4)が強く発現していることから、その治療には、白血球除去療法やITGA4に対する抗体治療薬が使用されている。しかし、IBD患者数は増加の一途を辿っており、新規作用メカニズムを有し、有効性と服薬コンプライアンスに優れる経口投与可能な治療薬が求められている。

エーザイとEAファーマは、新たなIBD治療薬として、インテグリンの活性化阻害作用を有する低分子化合物E6007を開発中であり、共同研究グループは、このE6007の類縁体(ER-464195-01)を用い、筑波大学が開発した、タンパク質間の相互作用を可視化する技術(バイオマーカー)を活用して、抗炎症作用が発現するメカニズムの解明を試みた。

E6007がもつ、顕著な抗炎症効果を確認

共同研究グループは、UCの大腸病変部位において、白血球の接着・浸潤に関与する「カルレティキュリン(CRT)とITGA4の相互作用」が増加すること、そして培養細胞を用いた検討から、このタンパク質間相互作用をER-464195-01が抑制することを見出した。また、IBDモデルマウスへのER-464195-01の経口投与により、病変部位への白血球浸潤が抑制され、抗炎症作用が発揮されることを確認。加えて、IBDモデルマウスの大腸組織を用いたトランスクリプトーム解析から、「正常−炎症−改善」の過程にプログラミングされる遺伝情報を明らかにしたという。

今回の共同研究により解明された抗炎症効果を有する低分子化合物ER-464195-01は、現在治験中のE6007の類縁体であり、E6007も同様の作用メカニズムを有すると考えられる。これにより、E6007の価値向上と開発の加速化が期待される、と共同研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース