症状の強さを数値化することが困難な脳脊髄液漏出症

日本医療研究開発機構(AMED)は4月16日、脳脊髄液漏出症の新しい診断マーカーを見出したと発表した。この研究は、福島県立医科大学医学部の村上友太博士および星京香博士らの研究グループによるもので、分析に用いた脳脊髄液は山王病院・脳神経外科で採取(診断)されたもの。AMED先端計測分析技術・機器開発プログラム「脳脊髄液産生マーカーによる脳脊髄液漏出症の診断法の開発」の支援により行われ、研究成果は国際科学雑誌「Biochimica et Biophysica Acta-General Subject」に掲載されている。

画像はリリースより

脳脊髄液漏出症・脳脊髄液減少症は、脳の周囲にある脳脊髄液が漏出し減少することで起きる症状。脳が下方に沈降(偏位)するために、起立性の頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、全身倦怠感など、さまざまな症状を呈する。漏出の原因が不明な“特発性”のものと、交通外傷(むち打ち症)など原因が明らかな“二次性”のものがある。

頭痛や吐き気など多彩な症状を示すが、その強さの度合いを量的に示すことが困難なため、症状による苦痛の程度が患者本人にしかわからず、周囲の理解を得られないことがある。長時間立っていたり、座ったりしていると悪化し、短時間でも横になれば軽快するという特徴があるため、勤務中に横になることを繰り返し、“怠け病”と誤解され、離職の原因にもなっている。従来、脳脊髄液漏出症を数値化して客観的に診断することのできるバイオマーカーは存在しなかった。

発見された2つのマーカーの組み合わせにより、感度95%で診断

同グループは、CTミエログラフィーなど他の検査の際に得られる脳脊髄液を使用し、新たな診断マーカーの探索を実施した。その結果、脳組織由来のタンパク質である脳型トランスフェリン、リポカリン型プロスタグランジンD2合成酵素(L-PGDS)および可溶型アミロイド前駆体タンパク質が同疾患で増加していることが判明した。トランスフェリンは鉄の輸送タンパク質で、主に肝臓で作られたのち血液中に分泌され、全身の臓器に鉄を運搬する働きをしている。同グループは、この肝臓で作られるトランスフェリンとは別に、脳内で作られるトランスフェリンが存在することを発見(脳型トランスフェリン)。この脳型トランスフェリンは血液には存在せず、脳脊髄液中にのみ検出され、髄液の産生マーカーになることを明らかにした。脳脊髄液漏出症では、漏出に伴って脳脊髄液の産生が増加するため、この脳型トランスフェリン濃度が上昇すると推定し、解析を行った。

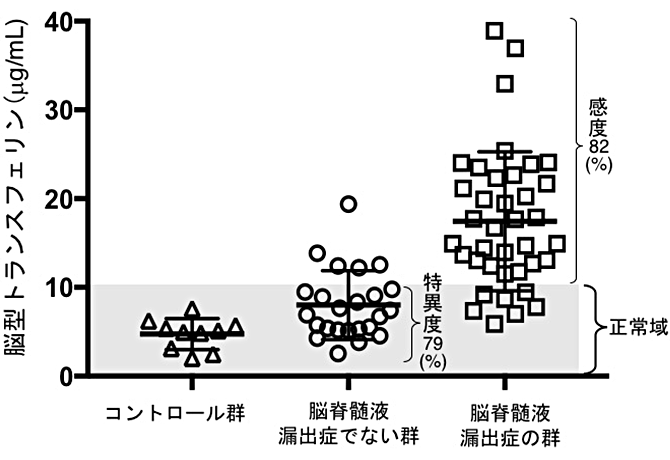

その結果、脳型トランスフェリンの診断精度は感度82%・特異度83%、さらに脳型トランスフェリンとL-PGDSの両者を組み合わせると、漏出症患者を感度95%で診断できることが判明した。これらのマーカーは細胞機能を反映する指標であり、従来のMRIやCTの画像診断とは質的に異なる新たな検査法となることが期待される。

また、同疾患の診断には髄液腔に放射性アイソトープを注射し、その漏出・消失を診断に利用する検査法が行われているが、新しいマーカーではアイソトープを用いないため被曝の心配がなく、小児の診断にも有用となる可能性があるとしている。

▼関連リンク

・日本医療研究開発機構(AMED) プレスリリース