臨床データと遺伝子変異データとを統合的に扱うデータベース

日本医療研究開発機構(AMED)は3月30日、疾患名・年齢・性別などの臨床データと遺伝子変異データとを統合的に扱うデータベース「MGeND」を整備し、2018年3月16日正午に公開したことを発表した。この研究は、京都大学大学院医学研究科の奥野恭史教授、荒木通啓特定教授、鎌田真由美准教授、中津井雅彦特定准教授、小島諒介特定助教らの研究グループが、国立国際医療研究センター研究所の溝上雅史ゲノム医科学プロジェクト長、東京大学大学院医学研究科の徳永勝士教授、大阪大学大学院医学系研究科の加藤和人教授らの研究グループ、慶應義塾大学医学部の小崎健次郎教授らの研究グループとともに行ったもの。

疾患の発症や進展、治療の奏功には、遺伝子の変異や型が深く関わっている場合がある。臨床データと遺伝子変異データを結びつけて共有することにより、従来よりも正確かつ高度な個別化医療の実現が期待できる。

臨床データと遺伝子変異データとを結びつけて収集・公開するデータベースは、米国NIHが運営する「ClinVar」など、海外ではすでに運用が開始されている。日本では、小崎教授らの研究グループが難病・希少疾患の領域を対象として「DPV」(Database for Pathogenic Variants)を開発し、先行してデータの収集と公開を始めている。しかし、疾患領域横断的かつ日本人の遺伝的特徴を反映したデータベースは、これまで提供されていなかった。

ユースケースに即した検索やデータ表示機能も開発予定

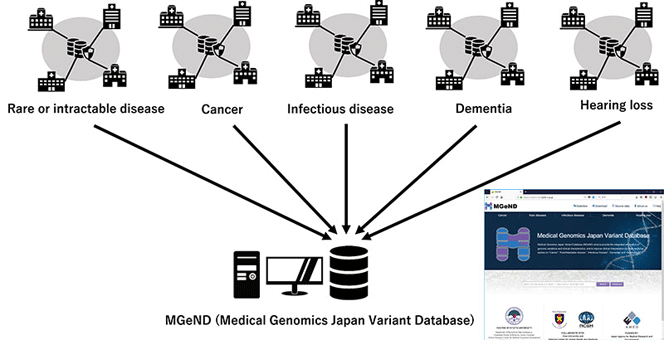

今回、奥野教授らの研究グループは小崎教授らの研究グループと共同し、DPVのノウハウを生かし「MGeND」を開発。同データベースは、「希少・難治性疾患」「がん」「感染症」「認知症およびその他」の疾患領域を対象としている。先行するデータベースに蓄積されつつある情報も活用しつつ、日本国内の医療機関から臨床・遺伝子変異データを収集し、疾患領域横断的かつ日本人の特徴を反映したオープンアクセスのデータベースとして公開。すでに、論文公開済みの遺伝子変異データ3,968件を収集・登録済みであり、2018年度末までに1万5,500件、2021年度末までに5万8,000件のデータ登録を見込んでいるという。

画像はリリースより

一方で、臨床・研究の現場でスムーズにMGeNDを活用するためには、それぞれの疾患領域のユースケースに即した検索インターフェースやデータ表示機能が求められる。現在のMGeNDでは、単一の検索インターフェースやデータ表示機能のみを実装しており、疾患領域により異なるユースケースに対応するインターフェースは実現していない。そこで、今後の研究開発においては、現場での臨床・研究に携わる医師・研究者の意見を踏まえつつ、疾患領域固有のユーザ・インターフェースを開発する。

また、奥野教授らの研究グループは、研究分担機関の富士通株式会社とともに、未知の遺伝子変異に対する臨床的意義付け(アノテーション)を行うためのAIキュレーションシステムを開発。臨床現場でのアノテーション支援のため、データ提供元拠点からの希望に基づいて、AIキュレーションシステムの開発と展開を進めていく予定だとしている。

▼関連リンク

・日本医療研究開発機構 成果情報