大動脈解離合併の脳梗塞患者へのt-PA静注療法では死亡例も

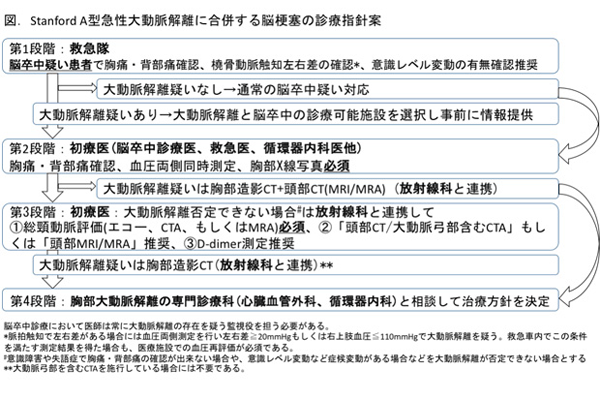

国立循環器病研究センターは1月25日、Stanford A型急性大動脈解離に合併する脳梗塞の診療指導案を発表した。これは、国循脳血管内科の古賀政利医長、豊田一則副院長らの研究チームによるもの。研究成果は日本脳卒中学会誌「脳卒中」オンライン版に掲載されている。

2005年に急性期脳梗塞に対するアルテプラーゼ静注血栓溶解療法(t-PA静注療法)が認可され、脳卒中医療の進展に大きく寄与した。一方で、大動脈解離が隠れている脳梗塞患者にt-PA静注療法を行い、大動脈解離の破裂・出血によって死亡する例が2005~2007年で10例集積した。このことから、日本脳卒中学会は2007年に「胸部大動脈解離あるいは胸部大動脈瘤を合併している可能性がある患者では、適応を十分に検討すること」と警告。t-PA静注療法は急性期脳梗塞の治療法として定着したが、このような合併症を持つ症例については未だ確立した診療指針がない。

Stanford A型急性大動脈解離では、緊急手術を行わない場合の入院中死亡率が50%以上に達する。同症例では、緊急手術を行うことで予後が改善する可能性が報告されていることから、治療の初期段階で脳梗塞の背景に大動脈解離が隠れていないかを適切に見分ける指針が必要だという。

救急隊の評価と診療医の適切な初期診療方針の決定が必要

研究チームは、国循で診療を受けたStanford A型急性大動脈解離および脳梗塞患者の調査、全国アンケート、救急隊員に対するアンケート調査を実施した。

国循で診療を受けたStanford A型急性大動脈解離および脳梗塞患者の調査では、脳梗塞を伴っていると急性大動脈解離の典型的な症状である胸や背中の激痛の訴えは半数程度と少ないことが判明。また、国循では脳梗塞合併症例であることから多くの場合で血管外科医ではなく脳卒中診療医が初期診療を担当していたという。同症例の診断につながる所見としては、上肢血圧の左右差(腕頭動脈に解離がおよぶことが多く右上肢が低くなる)や頚部血管エコーにおける総頚動脈閉塞・解離波及所見、血栓の生成傾向を示す指標D-dimer高値が有効だった。また、発症4時間以内に受診する急性期脳梗塞患者の1.7%が同症例だったという。

全国アンケートでは、同症例の約半数は脳卒中診療医が初期診療を担当し、回答施設のt-PA静注療法による死亡は過去1年間に計5例だったことがわかった。日本脳卒中学会は救急隊との連携を提言しているが、実際に同症例を考慮して救急隊と連携している施設は約5%だったという。

調査救急隊員に対するアンケートでは、調査に参加した救急隊員の大多数が、脳卒中疑いの患者における大動脈解離の可能性を評価した上で搬送施設を選定することが可能と回答したとしている。

画像はリリースより

これらの結果より研究グループは、急性大動脈解離に合併する脳梗塞症例では、初診診療時に胸や背中の激痛の訴えが少ないことから搬送先施設の脳卒中診療医は大動脈解離が隠れているのを見分けることが難しく、救急隊による同症例の評価と搬送先の脳卒中診療医による適切な初期診療方針の決定が必要だとしている。今後は、この診療指針案の評価を臨床現場で行い、その有用性を確認する予定だという。

▼関連リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース