■薬局は事前連絡なく調整可

京都大学病院が独自に導入した院外処方箋への医師の指示記載によって薬局薬剤師は残薬調整を実施しやすくなり、その実施率は導入前の2.8倍に高まったことが明らかになった。薬剤費の削減効果も1.7倍になった。薬局が残薬を確認した場合の対応として2016年4月から、院外処方箋の備考欄に「残薬調整し調剤後にFAXで情報提供」との選択肢を独自に加えた結果、事前に病院に連絡する手間がなくなり、多くの薬局が残薬調整に取り組むようになった。効果が大きいとして同院薬剤部は、厚生労働省が定める院外処方箋様式にこの仕組みを取り入れることを提案している。

院外処方箋の備考欄に第三の選択肢を独自に加えた

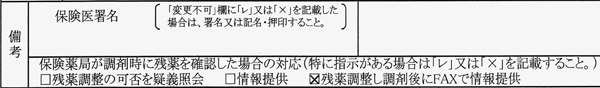

残薬の解消を促進するため16年度の診療報酬改定で処方箋様式が改訂された。薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応として備考欄に▽医療機関へ疑義照会した上で調剤▽医療機関へ情報提供――の二つの選択肢の記載が義務づけられた。医師は必要に応じて選択肢にチェックを入れ、薬局薬剤師に対応を指示することになった。

これらに加えて京都大学病院は16年4月から独自に、医師から薬局薬剤師への指示をあらかじめ処方箋に印字したとの位置づけで、第三の選択肢として「残薬調整し調剤後にFAXで情報提供」の記載を開始。処方箋発行時に医師は指示を自由に選択できるが、初期設定では第三の選択肢にチェックが入っている。

この指示を受けた薬局薬剤師は、病院に連絡することなく残薬を調整できる。調整後、薬局薬剤師はその内容をトレーシングレポートに記載し薬剤部宛にFAXで報告。同院の薬剤師は、それをもとに処方オーダを修正して薬歴に反映させるほか、医師へのコメントを電子カルテに記載する。

同院は13年10月から「プロトコールに基づく薬物治療管理」(PBPM)の一環として合意書を交わした薬局を対象に、従来は疑義照会で対応していた事項のうち8項目については事前に医師の了解を得ているとして、病院に連絡することなく薬局が対応できるようにした。その項目の一つに「残薬調節のため日数を短縮して調剤する」が盛り込まれていた。合意書を締結した薬局は以前から連絡不要での対応が可能だった。

独自の運用を開始した16年4月以降は、合意書を交わしていない薬局でも残薬調整に取り組みやすくなり、その件数は増えた。その上、合意書を交わしている薬局も積極的に取り組むようになった。その結果、導入前は月間50枚前後(全院外処方箋の0.2%前後)だった残薬調整件数は、導入後は2.8倍増の月間150件前後(同0.6%前後)へと増加した。

薬局薬剤師の残薬調整による薬剤費の削減額(薬価ベース)は、導入前は月間約41万円だったが、導入後は約1.7倍増の月間約71万円へと増えた。年間に換算すると約850万円の削減効果になる。

京都大学教授・同院薬剤部長の松原和夫氏は「16年度の処方箋様式の変更をそのまま導入すると、形式的な疑義照会をなくしたPBPMとの不整合が生じて混乱してしまうため、3番目の選択肢を加えた。その結果、想像以上に残薬調整が進んだ」と振り返る。

当時、合意書を締結した約30薬局で院外処方箋全体の7割弱を応需していた。合意書に基づき残薬調整は可能だったが、それでも二の足を踏んだり、薬局内で合意内容が十分に認識されていなかったりし、対応は不十分だった。松原氏は「院外処方箋に医師の指示として明記することによって、残薬調整件数は大幅に増えた。常に処方箋を見て調剤するため、そこに指示が書き込んである効果は大きい」と話す。

取り組みを検証し効果の大きさを確認できたとして松原氏は、他の病院でも導入したり、厚労省が定める院外処方箋様式に取り入れたりすることを提案している。全国の医療機関が発行する院外処方箋に同様の残薬が生じていると仮定した場合、この取り組みによって全国では薬価ベースで年間約244億円の残薬を調整できるという。

経済効果だけでなく、残薬発生要因を明らかにして対応することは、より良い薬物療法の実現につながる。松原氏は「なぜ薬が余ったのかを薬学的に把握し、医師に知らせると共に処方提案もできるようになれば、かかりつけ薬剤師の定着にも結びつくと思う」と話している。