「先制医療」の重要性が示唆される神経変性疾患

順天堂大学は1月4日、パーキンソン病患者血清中のカフェインおよびカフェイン代謝産物9種がパーキンソン病診断のバイオマーカーになりうることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科・神経学(脳神経内科)の藤巻基紀大学院生、斉木臣二准教授、服部信孝教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Neurology」オンライン版で公開された。

パーキンソン病は、有病率が10万人あたり140人の国内で2番目に多い神経変性疾患。近年、パーキンソン病患者の中脳黒質神経細胞数の減少が、症状発現の少なくとも10年以上前から進行していることが明らかになっており、可能な限り早期にその予兆を見つけ、治療介入する先制医療の重要性が示唆されている。また、コーヒー1日1~2杯程度であるカフェインの適切量の摂取が、パーキンソン病発症予防効果を示すことが複数の疫学的研究からわかってきたが、そのメカニズムはよくわかっていない。

研究グループは、実際に疾病を発症したパーキンソン病患者で、カフェインがどのように吸収され、どのように代謝されているかを明らかにすることがパーキンソン病に対するカフェイン作用を解明する手がかりになると考えたという。

分解促進ではなく、吸収低下により血中濃度が低下か

研究グループは今回、軽症から重症までのそれぞれのパーキンソン病患者の血清カフェインおよびカフェイン代謝産物濃度とカフェイン代謝関連酵素(シトクロムP450)遺伝子一塩基多型(SNP)との関連を検討。採血条件を統一し、厳密な条件のもと、パーキンソン病患者108名、健常者31名から採取した血清(0.5ml)を用いて、液体クロマトグラフィー装置と質量分析計によるカフェインとその下流代謝産物10種の濃度を測定した。

画像はリリースより

代謝産物測定の結果、パーキンソン病群ではカフェインおよびその直下代謝産物3種(テオフィリン・テオブロミン・パラキサンチン)、さらにその下流代謝産物6種が有意に低下。カフェイン摂取量とカフェイン濃度の関係を調べたところ、健常者ではカフェイン摂取量に比例してカフェイン血中濃度が高くなるのに対し、パーキンソン病患者ではその相関が弱くなっていたという。また、カフェインの分解に関わる遺伝子であるCYP1A2、CYP2E1について既報告のSNPについてゲノムDNAを用いて調べたところ、パーキンソン病患者群と健常者群に有意な変化を認めなかったとしている。

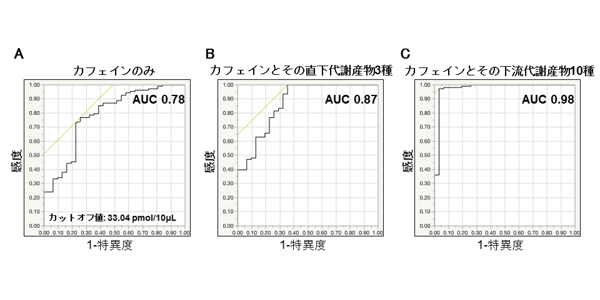

以上の結果より、パーキンソン病患者ではカフェインの分解促進ではなく、吸収低下により血中濃度が低下し、その保護的な効果が得られにくい状況が生じている、と研究グループは推察している。また、パーキンソン病群において、重症度を問わずカフェインとその下流代謝産物が低下していたという結果から、カフェイン、カフェインと直下代謝産物3種、カフェインと下流代謝産物9種の各濃度の組み合わせによりパーキンソン病を極めて高確率で診断できることがわかり、バイオマーカーとしての有用性を実証したとしている。

今回の研究成果は、パーキンソン病の簡便・低侵襲な診断精度向上に寄与するとともに、体内への吸収方法を改善・工夫したカフェイン投与による予防や治療の可能性に繋がるものと期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・順天堂大学 プレスリリース