診断名特定が困難な場合も少なくない発達障害

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は12月1日、注意欠如・多動症(ADHD)児の診断を高感度で予測可能な新しい評価手法を開発したと発表した。この研究は、同センター精神保健研究所知的障害研究部の安村明研究員と稲垣真澄部長の研究グループによるもの。研究成果は、英国際科学雑誌「Journal of Attention Disorders」に掲載されている。

画像はリリースより

発達障害は、対人社会性、行動面、知的発達や運動面での発達に問題があり、日常生活や社会生活に支障が生じることが懸念される。しかし、症状の個人差が大きく、併存することもあるため、診断名を特定することが困難な場合も少なくない。また、大人の発達障害では、小児期に学校生活や社会の中で支障を持ちながら、原因が発達障害であることに気付かず、孤立したり、生きにくさを感じたりしたまま成人となる場合もある。そのため、不安障害やうつ病などの二次的な障害を併発し、重症化する例も多い。

発達障害は脳機能の障害が示唆されている。とくにADHDでは、国内外の研究により抑制機能に関わる前頭前野の働きの特異性が示唆され、バイオマーカーの候補として期待されていた。

前頭葉脳血流動態に機械学習を適用

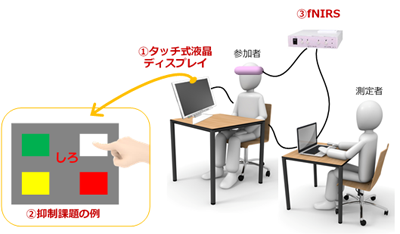

今回、研究グループは、逆ストループ課題という抑制課題遂行中の行動および前頭前野の脳血流賦活状態の変化データを基に、機械学習アルゴリズムを用いてADHD児の診断を高感度に予測できる手法を開発。共同研究機関から取得したADHD児170例、定型発達児145例のデータを用いて検証を行ったところ、感度88.7%、特異度83.8%、受信者操作特性(ROC)曲線下面積0.90の精度が得られたという。これらの結果から、機械学習を適用した抑制課題の評価法は、ADHD児の診断補助として有用性が高いことが示されたとしている。

研究グループは、発達障害の診断には、臨床医の緻密な問診や観察、診察はこれまでどおり必須だが、診断補助手段として客観的で高感度なADHDの診断予測が可能となったとしている。また、今回の研究で得られた知見を応用して、株式会社スペクトラテックとの共同開発を実施。「おちつき度 測定装置」として、小児の落ち着き度合いを短時間に測定することが可能なシステムの製品化に成功したという。なお、同システムは医療機器ではない。

▼関連リンク

・国立精神・神経医療研究センター プレスリリース