病態修飾治療法が確立されていない脊髄小脳失調症1型

東京医科歯科大学は12月1日、脊髄小脳失調症のモデルマウスを用いて、発症前の制御分子YAPdeltaCを介する発達期病態が発症後の予後の決定因子のひとつであることを示したと発表した。この研究は、同大学・難治疾患研究所/脳統合機能研究センター・神経病理学分野の岡澤均教授らと、シンガポール大学のマリウス・スドール博士らの研究グループによるもの。研究成果は、国際科学誌「Nature Communications」オンライン版で発表された。

脊髄小脳失調症1型は代表的な神経変性疾患のひとつであり、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症など他の神経変性疾患と同様に、病態修飾治療法(DMT)が確立されていない。また、遺伝子変異によって引き起こされる病態についても、どの時期からどのような病態が生じているのか、いつからどのような病態を標的に治療をすれば良いのか、については明確になっていない。

胎児期~生後8週までのYAPdeltaC発現が症状と生存期間を顕著に改善

今回の研究では、先行研究で岡澤教授らが発見した、アポトーシスやネクローシスとは異なる新たな細胞死の形態「非典型的ネクローシス(TRIAD)」における、制御分子YAPdeltaCの脊髄小脳失調症1型での機能解明を目指した。YAPdeltaCのTet-ONマウスとAtaxin1-KIマウスを交配し、YAPdeltaCの時期特異的発現がAtaxin1-KIマウスの症状と生存期間にどのような影響を与えるかを検討。その結果、胎児期から生後8週までのYAPdeltaC発現が症状と生存期間を顕著に改善するものの、それ以後のYAPdeltaC発現は効果がほとんど見られないことが判明したという。

画像はリリースより

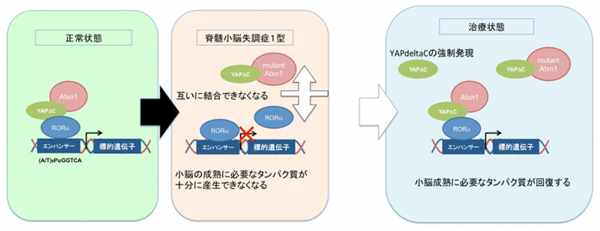

さらに、YAPdeltaCは正常型Ataxin1と協調して発達期の小脳神経細胞における遺伝子発現調節に重要な役割を果たすことが知られているRORalphaの機能を高める転写補助因子として働くこと、変異型Ataxin1はYAPdeltaCをRORalphaから切り離してしまうため、小脳神経細胞の成熟に必要な遺伝子発現を阻害することがわかった。また、YAPdeltaCを強制的に発現することでRORalphaとの結合を増やし、結果として小脳成熟に必要な遺伝子の発現量が回復することも明らかになったという。

これらの結果は、脊髄小脳失調症モデルマウスにおいてYAPdeltaCを用いて発達期の小脳成熟関連遺伝子の発現量を回復させることが、発症後予後の改善につながることを示した。したがって、遺伝子診断が可能な脊髄小脳失調症では、発症前にYAPdeltaCの量を増やすことで、予防的治療あるいはDMTを開発できる可能性があるという。今回の研究は、アルツハイマー病のみでなく、神経変性疾患一般に、発症前の早期治療が必要であることを示した一例と考えられ、同時に、その際の治療標的分子を示した点で、大きな意義を持つ、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース