効果的な治療戦略が確立されていない腹膜播種

名古屋大学は11月21日、プラズマ活性乳酸リンゲル液が、膵がん腹膜播種治療の新たな治療戦略となる可能性があることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科消化器外科学の山田豪講師らのグループが、同大医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センターの水野正明病院教授、同大未来社会創造機構の堀勝教授と共同で行ったもの。研究成果は、国際科学雑誌「Annals of Surgical Oncology」に掲載されている。

画像はリリースより

日本における膵がんの年間罹患者数は3万4,800人で、年間死亡者数は3万700人。膵がんは他のがん種に比べて死亡率が極めて高く、難治性疾患のひとつだ。とくに、遠隔転移のひとつである腹膜播種は制御困難なだけでなく、消化管閉塞や腹水などを引き起こし、患者の生活の質を大きく低下させる。同大医学部附属病院では、腹膜播種に対して全身化学療法や抗がん剤の腹腔内投与などを試みているが、効果的な治療戦略は確立されておらず、新たな治療法が求められている。

一方、近年、大気圧プラズマのがん治療への応用が盛んに研究されており、手術、抗がん剤治療、放射線治療に次ぐ新たな治療法として注目されている。プラズマは個体、液体、気体に続く“物質の第4の状態”であり、電子や陽イオン、ラジカルなどから構成され、高エネルギー状態にある。以前は、高温低圧下でしか発生させることができなかったが、大気圧低温下でも発生させることが可能となり、医療分野においても応用が進められている。

これまで研究グループでは、プラズマを照射した培養液が、膵がんや胃がんに対して抗腫瘍効果があることを報告してきたが、今後の臨床応用に向けて、人へ投与可能な溶液を用いたプラズマ活性溶液の開発が求められている。

細胞死を介した抗腫瘍効果を確認

研究グループは、名古屋大学で開発した大気圧プラズマ発生装置を用い、日常診療で使用されている乳酸リンゲル液にプラズマを照射して「プラズマ活性乳酸リンゲル液(PAL)」を作成。まず、PALを膵がん細胞に投与し、細胞死を介した抗腫瘍効果をもたらすことを確認したという。また、プラズマの抗腫瘍効果には活性酸素種が重要な働きをしていることがこれまでの研究において報告されていることから、今回の研究では、活性酸素種の阻害物質とともにPALを膵がん細胞に投与。その結果、その抗腫瘍効果は阻害され、PALの抗腫瘍効果でも活性酸素種が重要な働きをしていることがわかったという。

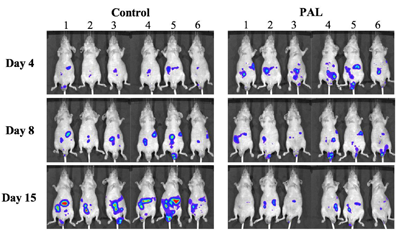

さらに、マウス膵がん腹膜播種モデルを用いて、PALの有効性、安全性について検討。膵がん細胞をマウスの腹腔内に投与し、経時的に腹膜播種の形成状況を生体発光イメージングにより観察した。その結果、PALを投与しなかった群では経時的に腹膜播種が増大・増加したのに対し、PAL投与群では腹膜播種がわずかしか形成されず、PALに腹膜播種形成を抑制する効果があることが示されたという。またこの実験中、PAL投与群では明らかな有害事象を認めなかったとしている。

今回の研究成果は、プラズマ治療の臨床応用への大きな一歩であり、膵がんに対する新たな治療戦略となることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 プレスリリース