次世代シークエンサーの登場で多くの臨床的意義不明な変異同定

東京大学は11月16日、がん遺伝子変異の高速評価を可能とするハイスループット機能解析法(MANO法)を開発したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の高阪真路特任助教および間野博行教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Science Translational Medicine」に掲載されている。

近年、次世代シークエンサーの登場によりがんのゲノム異常と発がんのメカニズムが明らかになりつつあるが、同時に数多くの臨床的意義不明の変異(VUS)が同定された。このようなVUSは発がんにどのように関わっているのか、治療標的になり得るのか、あるいは抗がん剤の感受性にどのような影響を及ぼすのかということについては、わかっていない。

例えば、肺腺がんのがん遺伝子変異で最も多いEGFR遺伝子の非同義変異は1,000種類以上も存在するとの報告があるが、その機能の詳細が明らかになっているものは30種類ほどにとどまる。その原因として、従来の変異遺伝子機能解析法は一つひとつの変異遺伝子の機能を調べるために多くの時間と労力を要するため、次々と報告される変異遺伝子に対して機能解析が追い付いていないと考えられる。

EGFR遺伝子の重複変異が発がんの強さや抗がん薬の効き目に影響

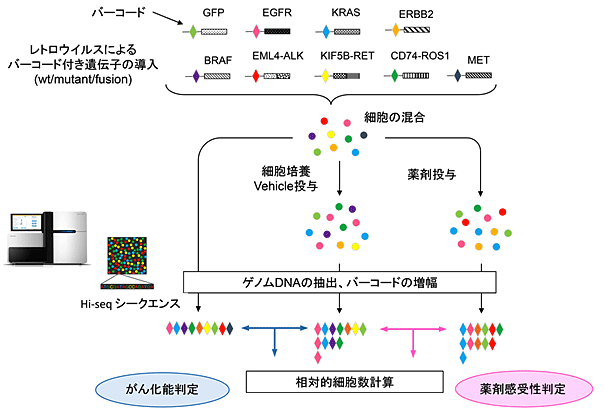

そこで研究グループは、新たにハイスループット遺伝子変異機能解析手法(MANO法)を構築。この手法を用いて、肺腺がんで高頻度に見られる101種類のEGFR遺伝子変異を評価したところ、64種類ががん化能をもつ遺伝子変異であることが判明したという。さらに、医療現場で使用されているEGFRチロシンキナーゼ阻害剤に対して耐性を起こさせる変異を数多く発見。特に、EGFRエクソン19番内の非同義変異やL833V、A839T、V851I、A871T、G873Eなどが、ゲフィチニブやエルロチニブ等のがん治療薬への耐性を生じさせるのに関係する重要な変異であるということが明らかになったとしている。

画像はリリースより

また、肺腺がんにおいて最も多くみられるL858R変異は、EGFRの858番目のアミノ酸がロイシン(L)からアルギニン(R)に置き換わるものだが、この変異のあるがん患者のうち約20%では、L858R変異の存在する同じ染色体上のEGFR遺伝子内に重複変異が存在し、12.8%では、変異があることによりゲフィチニブへの感受性が減弱することが明らかになった。さらに、いくつかのEGFR変異では、試験に用いた全てのEGFRチロシンキナーゼ阻害剤への耐性が生じていたにもかかわらず、EGFRを標的とするモノクローナル抗体であるセツキシマブへの感受性は保たれ、有効な治療薬となり得ることが判明したという。

MANO法は、今後がん化関連遺伝子のVUSを網羅的に評価することで、 個別化医療を実現するための基盤的な手法になるとともに、一度に多数の遺伝子変異に対してがん治療薬の効果を評価できることから、新しい分子標的治療法の研究開発にも大きな貢献をするもの、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学大学院 医学系研究科・医学部 プレスリリース