家庭および職場・学校での受動喫煙についてデータを分析

東北大学は11月13日、宮城県内の受動喫煙の社会格差を明らかにしたと発表した。この研究は、同大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野の相田潤准教授、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野の松山祐輔研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、国際科学誌「Journal of Epidemiology」オンライン版で公開された。

海外の研究により、収入や学歴などの社会経済的状況が低い人は、受動喫煙の被害を受けやすいことが明らかになっている。しかし、日本での受動喫煙の格差についての報告はほとんどなかった。

そこで研究グループは、2014年の宮城県健康調査の調査データを用いた横断研究を実施。宮城県の成人からランダムに抽出された2,632名に自記式調査票を郵送し、92.8%の2,443名から回答を得た。喫煙者を除外後、家庭での受動喫煙について有効回答が得られた1,738名、職場・学校での受動喫煙について有効回答が得られた1,003名のデータを分析。受動喫煙は「ほぼ毎日」、「週に数回」、「週に一回未満」、「なし」の4段階とし、年齢、性別、世帯人数、過去の喫煙歴、タバコの健康被害の知識を調整した多変量順序ロジスティック回帰分析で分析した。

教育年数10〜12年、9年以下の人は受動喫煙が多い

画像はリリースより

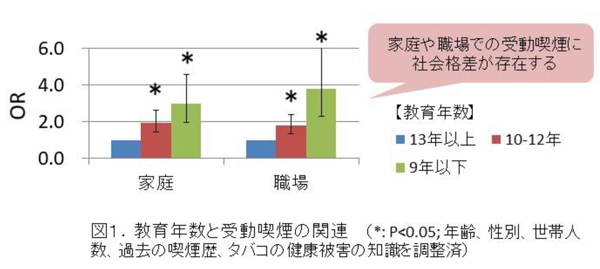

分析の結果、家庭での受動喫煙は19%に、職場・学校での受動喫煙は39%にみられた。教育年数13年以上の人に比べて、10〜12年および9年以下の人は受動喫煙が多いという社会格差がみられたという(オッズ比(95%信頼区間、CI)は、家庭での受動喫煙で10~12年の人が1.94(1.42‐2.64)、9年以下の人が3.00(1.95‐4.60)、職場・学校での受動喫煙で10~12年の人が1.80(1.36‐2.39)、9年以下の人が3.82(2.29‐6.36))。

タバコの健康被害の知識は、家庭での受動喫煙が少ないことと有意に関連した。一方で、職場・学校での受動喫煙とは有意な関連はみられなかったとしている(オッズ比(95%信頼区間、CI)は、家庭での受動喫煙で0.95(0.91‐0.98)、職場・学校での受動喫煙で1.02(0.98‐1.06))。

研究グループは、今回の研究成果により日本でも受動喫煙に社会格差があることや個人の知識だけでは職場での受動喫煙を防げないことが示されたとしており、職場全体での受動喫煙対策が必要だと述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース