動物モデルと画像解析の手法を組み合わせて解明

京都府立医科大学は10月4日、動物モデルと画像解析の手法を組み合わせることで、重度のストレスにより視覚野・視床などの感覚系の脳部位に萎縮が起こることを解明したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科精神機能病態学の吉井崇喜併任講師、京都大学学際融合教育推進センター健康長寿社会 総合医療開発ユニットの大石直也特定講師らの共同研究グループによるもの。研究成果は科学雑誌「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

ストレスによる精神疾患としては、心的外傷後ストレス性障害(PTSD)が代表的だ。これまでのPTSDの臨床研究では、前部帯状回・海馬・扁桃体などの萎縮が報告されており、これらの部位が関与するとされる恐怖学習による病態形成が推定されてきた。しかし、臨床研究ではこれらの脳萎縮とストレスの因果関係を明確にすることは困難だった。

また、動物実験で、PTSDを高確率で誘発する重度のストレスとしてSingle-prolonged stress(SPS)が確立されている。研究グループは、ストレス以外の要素を厳格に排除できるSPSのストレスモデルを用い、脳萎縮を同定する実験を行い、領域レベルでのストレスの影響を検証する目的で、同定した萎縮部位における活性化について検証した。

萎縮部位でのミクログリア活性化を確認

研究グループはまず、ストレス負荷後のラット脳の画像解析をした。50日齢・雄性のラットにSPSを負荷し、対照(Sham)は軽微なストレスのみを負荷。SPS群(n=18)とSham群(n=17)の頭部MRI撮影を行った。画像解析の結果、右視覚野および両側視床における脳萎縮が判明したという。

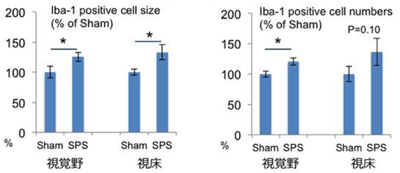

次に、MRI撮影に使用した脳を用いて、萎縮が指摘された部位の組織内でのミクログリアの活性化を解析(SPS:n=4, Sham:n=5)。染色されたIba-1陽性細胞の数・細胞の大きさの平均値を比較した結果、視覚野では双方とも有意に増大し、視床では細胞の大きさのみだが有意に増大していたという。このことから、萎縮部位においてミクログリアの活性化が確認され、これらの領域レベルでストレスの影響があったことが明らかになった。

臨床研究において、うつ病とPTSDの画像研究の報告は類似しており、連続性のある疾患と捉えられている。研究グループは今回の結果を踏まえ、PTSDモデルとうつ病モデルを比較・検証するような動物実験研究が企画されるべきだと指摘。また、臨床研究におけるPTSD等のストレス性精神疾患における視覚系の機能異常が検証されるべきだとし、視覚タスクを用いた介入研究についても企画したいと述べている。

▼関連リンク

・京都府立医科大学 プレスリリース