生活習慣病の発症、出生前の栄養などの環境要因も関係

東京医科歯科大学は8月31日、母動物低タンパク質給餌による胎生前期栄養ストレスを受けた仔動物は、生活習慣病に類する症状を発症する前の若齢仔動物であっても、肝臓の絶食応答の一部が正常対照に比べて減弱することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大難治疾患研究所分子疫学分野の佐藤憲子准教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

生活習慣病などの非感染性疾患の発症には、出生前の栄養などの環境要因も関係することが知られており、このメカニズムの解明は疾患の理解と予防において重要なテーマだ。しかし、疾患を発症するのは出生前の環境要因に曝露されてから長い時間を経過した後の老齢期であることが多いため、因果関係の解明には、その時間的なギャップの大きさが障害となっている。また、疫学的には、妊娠中のどの時期に栄養悪化を経験したかにより、将来の疾患形質への影響の仕方が異なることも知られている。

肝臓絶食応答の減弱、老齢期の疾患発症につながる前段階か

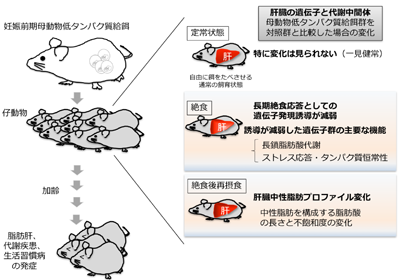

研究グループは、絶食/再摂食といった栄養エネルギー変化に対する応答を調べることにより、母動物低タンパク質給餌を原因とする仔動物肝臓の異常を捉えた。母動物低タンパク質給餌群と対照群との比較は9週齢の雄の仔動物を用いて行い、肝臓のトランスクリプトーム、メタボロームプロファイルを網羅的に解析したという。

その結果、自由摂食の定常状態では、母動物低タンパク質給餌群であっても仔動物に特段の変化は現れなかった。しかし、仔動物を絶食させると、母動物低タンパク質給餌群では、絶食に応答して通常誘導される長鎖脂肪酸代謝関連遺伝子やストレス応答遺伝子の発現が低く、応答が減弱していることが明らかになったという。さらに、絶食後再摂食時の中性脂肪プロファイルの差異として、中性脂肪を構成する長鎖脂肪酸の炭素鎖が長く不飽和度が高くなることが判明した。

絶食等の栄養エネルギー状態の変化を察知し恒常性を保つために働く肝臓の一連の応答反応は栄養代謝調節に重要だが、その一部の反応が、胎生期栄養状態によって影響を受ける可能性があることが今回の研究によって初めて示された。研究グループは、肝臓絶食応答の減弱は、老齢期の疾患発症につながる前段階の代謝調節の乱れとして出現したものと考えられる、としている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース