出血性合併症が問題となっている抗凝固薬

熊本大学は8月8日、不整脈のひとつである心房細動で抗凝固薬を服用中の患者において、抗凝固薬の種類によって血栓の形成速度が異なることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大学大学院生命科学研究部循環器内科学の石井正将医師、海北幸一准教授らによるもの。研究成果は、科学雑誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載された。

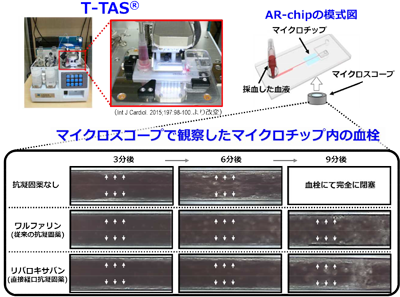

画像はリリースより

心房細動患者は、脳梗塞のリスクが高いことから抗凝固薬の服用が推奨されているが、副作用の出血性合併症が問題となっている。また、近年普及している直接経口抗凝固薬は、従来のワルファリンに比べて脳出血の発症や、血腫の増大が少ないとされている。直接経口抗凝固薬で脳出血が少ない機序は、動物実験レベルで検証されているが、十分にはわかっていない。

一部の直接経口抗凝固薬、血管が障害を受けた時にはワルファリンよりも速やかに血栓形成

今回の研究では、ワルファリン製剤や直接経口抗凝固薬を内服している心房細動患者で、カテーテル治療を受けた120症例の血栓形成の過程を、血栓形成能解析システムT-TAS(Total Thrombus-Formation Analysis System)を用いて詳細に解析した。抗凝固薬の内訳は、ワルファリン製剤(29例)、直接経口抗凝固薬のダビガトラン(19例)・リバロキサバン(47例)・アピキサバン(25例)。

測定の結果、内服前と比較して、内服1か月後の抗凝固能の値はどの群でも同程度に低下しており、抗凝固作用が十分に働いていることが明らかになった。しかし、血栓形成の過程をマイクロスコープで経時的に観察すると、ワルファリン製剤に比べて、リバロキサバン・アピキサバン投与後では、マイクロチップの障害血管壁に付着する血栓が、より早い時期から厚く形成されていることが判明したという。リバロキサバン・アピキサバンは、ワルファリン製剤と同様に血液が固まらないようにして脳梗塞を予防する効果があるが、血管が障害を受けた際には、これらの直接経口抗凝固薬では障害部位に速やかに血栓を形成している可能性が示唆された。

血栓形成の速度の違いが、各薬剤によって脳出血の発症頻度や血腫量に差が生じる要因となっている可能性を示唆している、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・熊本大学 プレスリリース