感染者の3割前後の便からRNAが検出されるインフルエンザ

京都府立医科大学は5月18日、インフルエンザウイルスとその遺伝子(RNA)が、粘液存在下で消化液(胃液・胆汁・膵液等)に耐性を獲得し、感染力を有したまま存在可能であることを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科感染病態学の中屋隆明教授、消化器内科学の伊藤義人教授、廣瀬亮平助教ら研究チームによるもの。同研究に関する論文は、科学雑誌「The Journal of Infectious Diseases」のオンライン速報版に掲載されている。

画像はリリースより

季節性ヒトインフルエンザウイルスは上気道感染を起こし、上気道症状・発熱・倦怠感などの症状を引き起こす。加えて、腹痛・嘔吐・下痢といった腹部症状を認める症例もある。そのため、感染部位は上気道に限定されるものではなく、消化管などの他臓器への感染の可能性も指摘されている。以前より、インフルエンザ感染者の便からウイルスとその遺伝子(RNA)が検出される報告はあったが、インフルエンザウイルスは外部環境に脆弱で通常数分以内に胃液等の消化液で分解されてしまうことから、便からの検出の意義やメカニズムは不明だった。

そこで、研究チームは、便からウイルスやRNAが検出される臨床的な意義を明らかにするため、インフルエンザ感染者から長期にわたり便を採取し、解析。その結果、インフルエンザ感染者の3割前後の便からウイルスRNAが検出され、一部の症例は一か月にわたりウイルスRNAが検出され続けたことを発見していた。

高粘度条件下では4時間以上にわたり生存

今回は、先行研究の結果を踏まえ、インフルエンザウイルスの腸管感染を証明するために、上気道で感染・増殖したウイルスを含んだ痰や鼻汁を嚥下するモデルを考案。ウイルスとRNAが、便から検出されるメカニズムの解明に取り組んだという。

まず、グアーガムとブタ由来のムチンを使用し、2種類の人工粘液を作成。さらにグアーガム・ムチンの含有量を変えることによって低粘度(10mPa・s)~高粘度(4000mPa・s)のさまざまな粘度をもつ人工粘液に調整した。次に、人工粘液存在下でインフルエンザウイルスとウイルスRNAの人工消化液(胃液・胆汁・膵液)に対する耐性を評価。すると、人工粘液の存在しない通常条件下では、ウイルスは消化液で速やかに不活化され、ウイルスRNAも2時間以内に検出感度以下まで分解されたという。一方、ウイルスは低粘度の人工粘液存在下では通常条件下と同様に速やかに不活化されたが、人工粘液の粘度が上昇するにつれ不活化されないウイルスの割合が増加し、最終的に高粘度条件下では4時間以上にわたりウイルスは生存し続けたという。また、ウイルスRNAも同様の結果になった。最後に、ヒトから採取した喀痰で同様の解析を行ったが、喀痰検体においてもウイルスRNAは保護され4時間以上にわたり検出され続けたという。

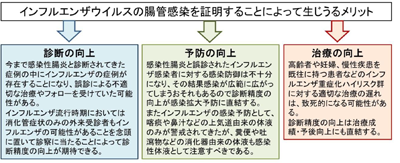

同研究成果は、インフルエンザウイルスが感染力を保ったまま腸管に到達する可能性を示唆する初めての研究事例。今後さらに解析を進めることで、新規感染経路の発見により診断精度の向上や、新たな予防方法の進展に繋がることが期待される。今後、研究チームはインフルエンザウイルスが腸管感染を起こすことを証明するため、このメカニズムをさらに分析し、解析を進めていくとしている。

▼関連リンク

・京都府立医科大学 プレスリリース