同一家系でも症状が異なる「Opitz G/BBB症候群」

神戸大学は5月17日、多発性で種々の正中部形成不全を呈する遺伝性疾患「Opitz G/BBB症候群」(Opitz症候群=オピッツ症候群)の原因遺伝子「Midline 1」(Mid1)の新たな制御機構を発見したと発表した。この研究は、同大バイオシグナル総合研究センターの上山健彦准教授と齋藤尚亮教授のグループ、および京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科のグループらによるもの。研究成果は、英発生生物学専門誌「Development」に5月16日付でオンライン掲載されている。

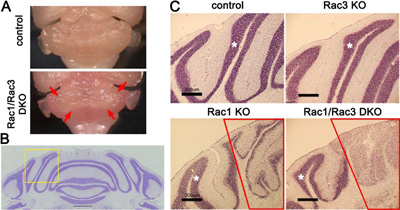

画像はリリースより

オピッツ症候群は、1万~5万人に1人の割合で発生する遺伝性疾患。脳、顔面、心臓、喉咽頭・気管食道、泌尿・生殖器など、多発性で種々の正中部形成不全(奇形)を呈する。その原因遺伝子としてMid1が同定されており、機能低下が先天性異常を引き起こすことはわかっていたが、症状の多様性や、個々の患者においてのみならず、同一家系でも症状が異なる理由は不明であったという。

シグナル経路の個体差が症状多様性を規定している可能性

研究グループは、Rhoファミリー低分子量Gタンパク質の「Rac」を小脳顆粒細胞で特異的に欠損するノックアウトマウスを作製。このマウスが小脳正中部の内顆粒層の欠損により、高度の歩行障害を呈することを発見した。次に、このマウスからRacノックアウト小脳顆粒細胞を取り出し、DNAマイクロアレイによる解析を行ったところ、多発性で種々の正中部形成不全を呈するOpitz症候群の原因遺伝子であるMid1の発現が低下することを発見。更に、Mid1の発現がRacにより転写レベルで制御され、Rac-Mid1-mTORが複合体となり小脳顆粒細胞の分化・成熟を促進するという、新規の細胞内シグナル経路を発見したという。この細胞内シグナル経路の個体差が、Opitz症候群の症状多様性を規定している可能性があるという。

現在、Opitz症候群の治療法は確定しておらず、主に症状に対応した外科的療法が行われている。今回の発見は、細胞内シグナルをターゲットとした新たな戦略に基づくOpitz症候群の新規の治療法開発に繋がる可能性がある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・神戸大学 研究ニュース