MLL遺伝子変異を伴う急性白血病の生存率は約40%

国立がん研究センターは4月27日、悪性度が高く乳児に多いMLL遺伝子変異を伴う急性白血病について、がん化を引き起こすメカニズムを解明する研究結果を発表した。この研究は、同センター・鶴岡連携研究拠点がんメタボロミクス研究室横山明彦と、京都大学との共同研究によるもの。研究成果は、米科学雑誌「The Journal of Clinical Investigation」オンライン版で掲載された。

画像はリリースより

MLL遺伝子に変異を持つタイプの急性白血病は、症例全体の5~10%でみられ、特に乳児の急性リンパ性白血病に多くみられる。MLL変異が無いタイプの生存率が90%であるのに対し、変異を持つタイプの生存率は約40%と極めて低く、新しい治療法の開発が強く望まれている。しかし、これまでがん化における分子レベルのメカニズム解明には至っておらず、有効な治療法が見出されていなかった。

分子標的薬2剤の併用療法による高い抗腫瘍効果も確認

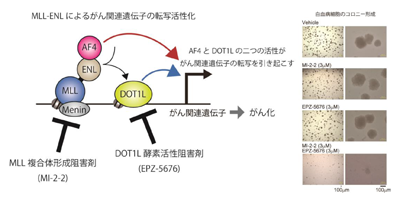

研究グループは、クロマチン免疫沈降法を用いて、MLL変異体タンパク質のひとつであるMLL-ENLとその結合タンパク質であるAF4やDOT1Lが局在するゲノム領域を同定。その結果、MLL-ENLはAF4をがん関連標的遺伝子上にリクルートしており、その近傍にDOT1Lも局在することを明らかにした。

また、白血病を引き起こす病態モデルのマウスを用いて、MLL変異体タンパク質が白血病を引き起こす上で必要な構造を調べた。その結果、MLL-ENLやMLL-AF10といったMLL変異体タンパク質がAF4とDOT1L両方を介して、遺伝子の異常な活性化を起こしていることを見出した。異なる働きを持つAF4とDOT1Lは、それぞれが相補的に働くことで遺伝子の発現を強く活性化し、がん化を引き起こすことが判明したという。

さらに、MLL変異体タンパク質の複合体形成を阻害する薬剤とDOT1Lの酵素活性を阻害する薬剤の併用について検討を行った。その結果、単剤ではそれほど効果のない低濃度でも、2剤を併用するとMLL白血病細胞の増殖を効率的に阻害し、分化を誘導したという。また、3日間、2剤に暴露させた白血病細胞をマウスの体内に移植した場合、ほとんど白血病を起こさないことを見出した。

これらの実験によって、AF4とDOT1Lの活性が同時に阻害されると、高い抗腫瘍効果が得られることを確認した。この分子標的薬の併用療法は、今後のMLL遺伝子の変異を持つ白血病治療の有効な治療法になるものとして期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立がん研究センター プレスリリース