難治性血管炎の病態を解明する免疫チェックポイント分子

大阪大学は4月18日、セマフォリン4D(SEMA4D)というタンパク質が好中球の活性を制御する免疫チェックポイント分子として働き、免疫難病のひとつである好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎の病態に重要な役割を果たしていることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の西出真之助教、熊ノ郷淳教授(呼吸器・免疫内科学)らの研究グループによるもの。研究成果は「Annals of the Rheumatic Diseases」に掲載されている。

画像はリリースより

ANCA関連血管炎は、好中球の細胞質成分(MPO/PR3)に対する自己抗体であるANCAの出現を特徴とし、小型血管に炎症を生じる免疫難病。発熱や体重減少といった全身症状のほか、皮膚、神経、肺、腎臓などに重篤な臓器障害を生じる。日本における患者数は約1万人とされ、60~70代に好発し、男女比は1:1という。

セマフォリン分子群は神経軸索のガイダンス因子として発見された分子だが、近年では血管新生、腫瘍免疫、骨代謝、自己免疫調節などでも重要な役割を果たしていることが明らかになっており、創薬ターゲットとして注目を集めているタンパク質群だ。SEMA4Dは、通常は膜型のタンパク質として存在するが、細胞表面で切断されることで遊離型に変化し、細胞内もしくは細胞間のシグナル伝達に関わっている。膜型SEMA4Dはシグナルを与えるだけではなく、Plexin-B2と結合し、シグナルを受ける受容体としても作用する。

SEMA4Dが好中球の活性を制御

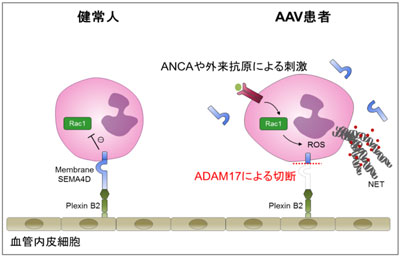

今回研究グループは、難治性の自己免疫疾患であるANCA関連血管炎患者の血清で、遊離型SEMA4D濃度の上昇と、血管炎の臨床スコアとが有意に相関していることを発見。血管炎患者の白血球は、好中球で特異的に膜型SEMA4Dが減少しており、好中球上ではADAM17という酵素による切断を受けて、膜型SEMA4Dの発現が低下していることが示唆されたという。

さらに、SEMA4Dを発現しないノックアウトマウスの好中球を用いて実験を行ったところ、好中球と血管内皮細胞を一緒に培養すると、通常のマウスの好中球では血管炎の病態に重要な好中球細胞外トラップ(NET)の形成が抑えられるが、SEMA4Dノックアウトマウスの好中球では、NET形成の抑制が見られなかった。さらに、血管内皮細胞上のPlexin-B2がSEMA4Dと結合してNET形成を抑制していることを発見。Plexin-B2の作用下ではNET形成に必須とされる好中球の活性酸素が、細胞内タンパク質であるRac1の非活性化によりほぼ完全に産生されなくなることを明らかにしたという。

これらの結果から、血清の遊離型SEMA4D濃度はANCA関連血管炎の病勢を反映するマーカーとして有用であり、好中球表面の膜型SEMA4Dは、好中球の活性化を制御する新たな治療ターゲットとなりうる可能性が示唆された。好中球が関わる免疫難病であるANCA関連血管炎の病態に関わっていることが明らかになったセマフォリンは、その病態を反映するマーカーや新しい治療ターゲットとして、今後さらに注目されると考えられ、研究の進展によって、セマフォリンを介した好中球の免疫チェックポイント加療が、血管炎治療へ応用されることが期待されると述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 研究情報