開発が切望されるトリプルネガティブ型乳がんに特化した治療薬

筑波大学は4月12日、乳がんの発生や転移に関わる新たな仕組みを解明したと発表した。この研究は、同大医学医療系の加藤光保教授、沖田結花里研究員らの研究グループが、スウェーデン・ウプサラ大学のCarl-Henrik Heldin教授、早稲田大学の仙波憲太郎教授、山梨大学の齋藤正夫教授らと共同で行ったもの。研究成果は「Science Signaling」に4月11日付けで掲載されている。

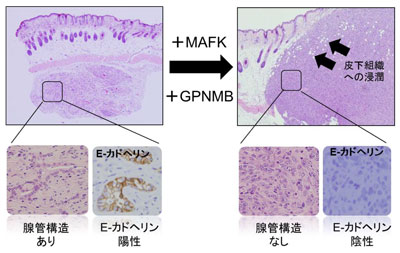

画像はリリースより

乳がんは日本国内において年間およそ7万人が罹患し、1万3,000人が亡くなっている。好発年齢は40~50代と比較的若く、20代や30代で発症する患者の割合も高くなっている。乳がんの治療には、他のがんと同じように手術、放射線治療、そして薬物療法があるが、乳がんの薬物療法では、治療薬の選択の際にサブタイプ分類が重要になる。これは、ホルモン受容体や増殖因子受容体の発現の有無による分類法で、その中でもトリプルネガティブ型と呼ばれる乳がんは、良い治療薬がない上に転移しやすく予後が悪いことが知られており、トリプルネガティブ型乳がんに特化した治療薬の開発が切望されている。

GPNMBを標的とした新しい治療薬の開発に期待

研究グループは、がん細胞の増殖を誘導しているタンパク質であるTGF-βの標的遺伝子であるMAFKが、トリプルネガティブ型乳がんでMAFKという転写因子の発現が高いことと、GPNMBという膜タンパク質の発現がMAFKによって上昇することを新たに発見。GPNMBもまた、トリプルネガティブ型乳がんで発現が高いことが知られているタンパク質だが、研究グループはさらにMAFKとGPNMBに着目。培養細胞やマウスを用いて、正常な乳腺上皮由来の細胞にMAFKやGPNMBを高発現させた結果、腫瘍形成が促進される一方で、発現の高い乳がん細胞においてMAFKやGPNMBの発現を低く抑えると腫瘍形成や転移が抑制されることを証明した。またMAFKやGPNMBが、がん細胞の浸潤・転移に関与するといわれている上皮間葉転換という現象を引き起こすことも新たに明らかになったという。

膜タンパク質のGPNMBは、細胞の表面に突き刺さったような形で存在している。これには細胞の外側からもアプローチ可能という利点があり、治療薬を開発する際の標的になりやすいと考えられている。米国においては、すでに抗GPNMB抗体を用いた治療薬の臨床試験が始まっているが、研究グループも今後、それとは異なる方法でGPNMBを標的とした新しい治療薬の開発を行っていく予定と述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース