ドパミン神経細胞に発現するインテグリンα5β1が関与

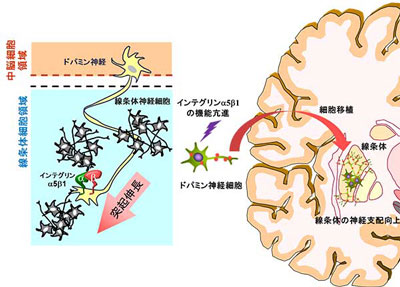

京都大学は2月9日、中脳ドパミン神経細胞の神経突起が線条体神経細胞と相互作用し伸長する仕組みに、ドパミン神経細胞に発現する細胞接着分子インテグリンα5β1が関与することを見出したことを発表した。この研究は、同大学薬学研究科の久米利明准教授、泉安彦同助教、赤池昭紀同客員教授らの研究グループによるもの。研究成果は、英学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

画像はリリースより

神経回路は無数の神経細胞のネットワークであり、神経細胞は軸索と樹状突起といわれる神経突起を有する。発達期に発生した神経細胞は遠隔部位の標的領域まで軸索を伸長させる軸索誘導後、標的神経細胞を認識して神経支配し、その樹状突起とシナプスを形成することで情報を伝達する。これまで軸索誘導因子やシナプス形成に関する研究は盛んに行われてきたが、軸索が標的細胞を認識し神経支配していく仕組みには不明な点が多かった。

中脳黒質に存在するドパミン神経細胞は軸索を線条体に投射するが、神経変性疾患であるパーキンソン病では、このドパミン神経細胞が変性・脱落することで運動障害を呈する。これまでの研究から、パーキンソン病患者の線条体にドパミン神経細胞を移植すると症状が改善することが知られているが、移植したドパミン神経細胞の軸索と線条体神経細胞の相互作用が不十分だと副作用を示す。研究グループは今回、中脳ドパミン神経細胞の軸索が線条体神経細胞と相互作用し伸展する仕組みに着目し、それに関わる因子について探索したという。

神経細胞移植の治療効果向上に期待

研究グループは、ドパミン神経細胞を含む中脳細胞と線条体細胞を同一平面上で向かい合わせて培養。すると、ドパミン神経突起が線条体神経細胞に沿って伸展していることが観察されたが、細胞接着分子インテグリンα5β1の阻害薬により抑制された。RNA干渉により中脳細胞選択的あるいは線条体細胞選択的にインテグリンα5タンパクの発現を減少させたところ、中脳細胞選択的にインテグリンα5をノックダウンさせた場合にのみ、ドパミン神経突起の線条体細胞領域への伸展が抑制された。このことから、ドパミン神経細胞に発現するインテグリンα5β1が、ドパミン神経突起が標的である線条体神経細胞を認識し伸長するのに重要な役割を果たすことがわかったという。

さらに研究グループは、ドパミン神経細胞のインテグリンα5の発現量を増やした場合に線条体細胞上でドパミン神経突起が伸長するかを検討。マウス胚性幹(ES)細胞にインテグリンα5の遺伝子を導入してドパミン神経細胞に分化誘導することで、インテグリンα5過剰発現ドパミン神経細胞を作製した。このインテグリンα5過剰発現ドパミン神経細胞を線条体細胞上で培養すると、通常のドパミン神経細胞より2~3倍程度長い神経突起を有することがわかった。このことは、ドパミン神経細胞のインテグリンα5β1の機能を高めた場合に、ドパミン神経突起が線条体神経細胞と効率よく相互作用して伸展することを示しているという。

現在、ヒト人工多能性幹(iPS)細胞から分化させたドパミン神経細胞をパーキンソン病患者の線条体に細胞移植する研究が進んでおり、移植したドパミン神経細胞の突起が線条体神経細胞を十分に相互作用しネットワークを形成すれば、高い治療効果が予想される。今回の研究により、ドパミン神経突起と線条体神経細胞の相互作用の仕組みが明らかとなった。研究グループは今後、移植するドパミン神経細胞のインテグリンα5の機能を高めることで、さらなる治療効果の向上が期待される一方、幹細胞に遺伝子導入する方法では安全性の面で社会的な議論が必要と考えらえるとしている。

▼関連リンク

・京都大学 研究結果