より効果的な会話の実現には、脳の活動状態の評価が必要

国際電気通信基礎技術研究所(ATR)は2月3日、聞いている話の難しさを脳血流量から評価する新たな方法を提案、既存の手法よりも高い精度で評価できることがわかったと発表した。この研究は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)の山川義徳プログラム・マネージャーの研究開発プログラムの一環として、同研究所石黒浩特別研究所の石黒浩氏、住岡英信氏らの研究グループが行ったもの。研究成果はスイスのオンライン科学雑誌「Frontiers in Human Neuroscience」に同日付けで掲載されている。

画像はリリースより

ImPACT山川プログラム・マネージャーの研究開発プログラムでは、脳の健康に関するサイエンスとビジネスのインタラクションにより、世界に先駆けた新産業創出を目指しており、その一環として対話ロボットが人の脳に及ぼす効果の検証と脳活動を利用して対話ロボットを制御する方法を探索してきた。これまでの研究から、特に高齢者は人型の対話ロボットとの会話を好むことがわかっている。また近年の研究では、使われなくなった脳機能は低下しやすく、知的活動が機能維持につながることなどが報告されている。

しかし、会話の話題が高齢者の脳を十分に活性化させているかは不明であり、脳の健康に対してより効果的な会話を実現するためには、脳の活動状態の評価が必要だった。また、実用化を考えた場合、それらをできるだけ簡易な装置、単純な方法で行えることが期待される。

脳の血流量から、話の難易度を高精度で評価できる手法を提案

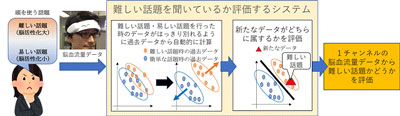

今回の研究では、頭を使う話題を聞いている人の脳血流量から、難しい話題を聞いているかを評価することに取り組んだ。近赤外線分光法装置(NIRS)で得られる脳血流量は、聞いている課題がその人にとって難しくなると次第に値が上昇することが知られている。そのため、難しさの異なる話題を聞いている際の脳血流量データから、話題の難しさに応じた脳血流量の変化がはっきり識別されるようにデータ処理を行い、難しい話題を聞いているかどうかを評価する方法を提案。この方法はほかの方法に比べ、計算量が少なく、設計者が設定すべきパラメータがほとんどない点も特徴だという。

実験では、対話に必要な認知機能であるワーキングメモリに注目。この能力を測る代表的な課題であるn-back課題を、1-back課題と2-back課題という異なる難易度で被験者に聞いて取り組んでもらった。被験者28名について、ひとつのセンサから得られた脳血流量データを用いて複数の既存手法と性能比較を行った結果、提案した手法は約75%の精度を示したのに対して、ほかの手法は最高でも約67%であり、統計的にも提案した手法は有意に優れた性能を示すことがわかった。また、脳血流量の変化には性差があり、男女別に評価したほうが80%を超える精度を示すこともわかったという。

今後は、提案した手法を拡張し、人が実際にロボットから聞いている話を難しく考えているかどうかを評価することを目指す。これにより対話ロボットが、ユーザーが難しいと感じている話題を選択することが可能となり、会話をすることで脳の健康を支援する対話ロボット実現の可能性があると研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国際電気通信基礎技術研究所 プレスリリース