脂質代謝の調節因子とビタミンDとの関係を解明

京都大学は1月27日、生体内に存在するビタミンDが、体内の脂質量を抑制するメカニズムを明らかにしたことを発表した。この研究は、同大学物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)の上杉志成副拠点長・教授、同大学院医学研究科の浅野理沙博士課程学生らの研究グループによるもの。研究成果は「Cell Chemical Biology」に同日付けで掲載されている。

画像はリリースより

生物は脂質の量を様々な方法で調節しており、脂質調節に異常があるとメタボリックシンドロームやがんなどの疾患を引き起こす。脂質代謝の中心的調節因子であるSREBPは、生体内で複雑な制御を受けており、さまざまな疾患へ関与していることも知られているが、その機能の全貌は明らかになっていない。

一方、ビタミンDについてはこれまで疫学的な報告により、メタボリックシンドロームやがんなどの疾患の予防に効果があることがわかっていたが、そのメカニズムについては不明なままだった。

人工ビタミンDによるメタボやがんの予防に期待

同研究グループは、新規の内因性SREBP阻害分子を見出すために、269種の脂質関連低分子からなる化合物群を使ってスクリーニングを実施。3種の水酸化ビタミンDを発見し、これらのビタミンDによってSREBPとその結合パートナーであるSCAPが減少することがわかったという。

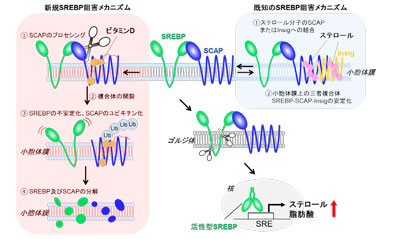

次に、SCAPに着目して詳細を解析した結果、ビタミンD依存的にSCAPがポリユビキチン化されていることが確認でき、ユビキチン・プロテアソーム系によってSCAPが分解されていることが確かめられたという。SCAPのユビキチン化に先立ち、プロテアーゼによるSCAPのプロセシングが起きていたことから、同研究グループは、ビタミンD存在下でもプロセシングを受けないビタミンD耐性のSCAP変異体を作成。この変異体SCAP発現細胞においてのみSCAPの分解が止まり、SREBPの活性の回復も見られたことから、SCAPのプロセシングの重要性が明らかになった。さらに、ビタミンDのターゲットを検討した結果、ビタミンDがSCAPに直接作用して、プロセシングを誘発している可能性が考えられたという。

同研究グループは現在、今後の治療薬展開やツール開発を視野に入れ、ビタミンD受容体の活性化能を持たずにSREBPの活性抑制のみを示す誘導体の探索を行っているという。より選択性の高いSREBP阻害分子の合成が、脂質代謝疾患の解明と治療に対する新たなアプローチを見出すことにつながるとしている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果