がんの発生において、遺伝子変異とそれ以外の要因との関連を研究

京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)は1月5日、iPS細胞技術により、がん化に関わる遺伝子であるApc遺伝子の働きを変えられること、さらに腫瘍細胞の運命を制御できることを明らかにしたと発表した。この研究は、橋本恭一元大学院生、山田洋介研究員、山田泰広教授(京都大学CiRA未来生命科学開拓部門)らの研究グループによるもの。同研究成果は、米国科学アカデミー紀要にオンライン公開されている。

画像はリリースより

がんをはじめとするさまざまな疾患は、遺伝子変異が原因となって生じるが、遺伝子変異の影響は必ずしも全身で同じように現れるわけではなく、臓器によって異なっている。このため、遺伝子の働きは、細胞の種類に依存したなんらかの影響を受けていると考えられている。しかし、遺伝子変異以外の要因がどの程度遺伝子変異の働きに関与しているのか、特に複数の遺伝子変異が関与するがんでは、解明されていなかった。

iPS細胞を作る技術は、細胞が持つ遺伝子の配列情報を変更することなく細胞の運命を変えることができるため、遺伝子変異の働きとそれ以外の要因との関連を研究するうえで有用なツールとなる。例えば、腫瘍細胞からiPS細胞を作ることで、腫瘍が増大する原因となる遺伝子配列異常の情報を持った多能性幹細胞を得ることができ、さまざまな研究に利用することができるという。

iPS細胞技術による、がん細胞の運命制御の可能性を提示

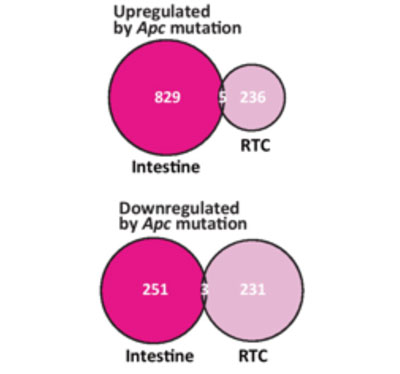

そこで同研究グループは、大腸がんの原因として知られているApc遺伝子に変異のある大腸がんマウスモデルを用いて、大腸の腫瘍細胞をiPS細胞技術により初期化し、初期化腫瘍細胞(RTC)を作製。RTCおよび腸管の細胞で、Apc遺伝子の変異によって影響を受ける遺伝子を比較した。その結果、両者に共通する遺伝子はほとんどなく、iPS細胞技術でApc遺伝子変異の作用が変わることが判明。また、変異したApc遺伝子を一時的に正常なApc遺伝子に戻すと、RTCに多能性が与えられ、マウスの体内で様々なタイプの細胞へと分化した。さらに、マウス体内において大腸腫瘍由来の細胞は、腸管細胞に分化すると再び腫瘍を作ったが、別の種類の細胞では腫瘍にはならなかったという。

今回の研究により、がん遺伝子の働きは細胞の種類によって異なること、がんの発生には遺伝子によらない要因もあることが示された。このことは、iPS細胞技術によりがん遺伝子の働きを変化させることが可能であることを示しており、腫瘍細胞の運命制御の可能性を示唆するものだと同研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 iPS細胞研究所(CiRA) ニュース