Phd2欠損マウスで低酸素応答が持久性トレーニング効果を向上させるかを検証

東北大学は11月28日、持続的な低酸素応答と運動トレーニングが骨格筋の代謝特性を変化させることによって持久力を向上させることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の布宮亜樹日本学術振興会特別研究員、医工学研究科の申俊哲元研究員(現テンプル大学)、永富良一教授らの研究グループによるもの。研究成果は、欧州生理学会の機関誌「Acta Physiologica」電子版に掲載され、10月発刊の同誌論説でも評価を得ている。

画像はリリースより

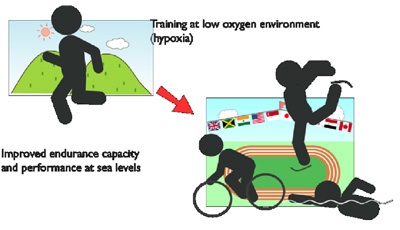

身体が低酸素環境に暴露されると、生体内では低酸素応答と呼ばれる一連の生体防御反応が起きる。低酸素応答には、血管新生や赤血球産生が含まれており、組織への酸素供給を維持するよう応答する。スポーツ医科学の分野では、これらの生理応答が酸素運搬や酸素取り込みを向上させ、持久性トレーニングの効果を増強させるのではないかと考えられ、低酸素トレーニング(高地トレーニング)として注目を集めてきた。しかし、酸素運搬能の向上だけでトレーニング効果が得られるかについては確証が得られていなかった。

低酸素応答のオン・オフを切り替えるのは、生体内酸素センサーとして知られるプロリン水酸化酵素2(PHD2)というタンパク質。PHD2は、低酸素環境下で活性を失う特性があり、PHD2の働きが弱くなることで低酸素応答が亢進する。そこで今回の研究では、Phd2遺伝子を欠損することで低酸素応答が恒常的に誘導されるマウス(Phd2欠損マウス)を用い、低酸素応答が持久性トレーニング効果を向上させるかを検証した。

スポーツ医学分野における低酸素トレーニングのメカニズム理解に寄与

その結果、Phd2欠損マウスに4週間の持久性トレーニングを行わせると、通常のマウスと比較して高いトレーニング効果が得られることが明らかになり、低酸素応答の誘導により持久性トレーニングの効果が向上することが示された。また、Phd2遺伝子を欠損することで、ヘマトクリット値が上昇し、骨格筋における血管新生も観察されるが、それだけでは持久性運動能力が向上することはなく、トレーニングを行うことによってはじめて、持久性運動に有利な骨格筋特性を獲得し、それが持久性運動能力の増強に寄与することが明らかになった。

また、低酸素トレーニングや高地トレーニングの効果を検証した研究は、ヒトを対象としたものがほとんどであるため、プラセボ効果などの心理的影響を排除することが難しく、議論を困難にしてきた。この研究は、遺伝子改変実験動物を用いることで、心理的影響を受けない分子メカニズムに着目したアプローチによって低酸素トレーニングの効果を明らかにし、科学的に立証した初めての報告。今後のスポーツ医学分野における低酸素トレーニングのメカニズムの理解、またトレーニングプログラムの作成の一助となることを期待していると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース